1 • Cristiani «spiritualmente» snob

Nell’arco della mia vita, mi è capitato più volte di fare il bastian contrario:

- i miei compagni di classe del liceo ascoltavano la musica pop e le hit del momento? Io invece disprezzavo la musica commerciale, e preferivo artisti e generi di nicchia;

- i miei colleghi di università guardavano le serie tv e i film più in voga? Io sceglievo deliberatamente di non vederli (o di posticipare la visione finché non fossero passati la moda);

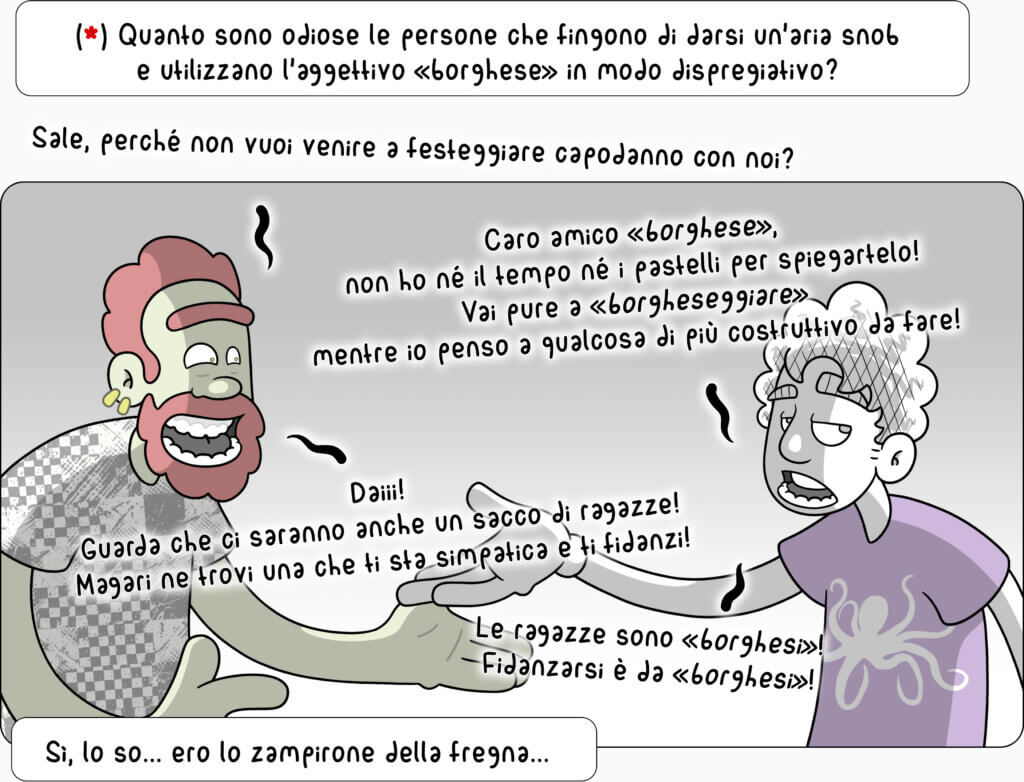

- i miei amici erano gasati all’idea di festeggiare il capodanno, e si organizzavano settimane prima per fare cenoni, fuochi d’artificio e festeggiamenti fino all’alba? Io pensavo che queste feste fossero «borghesi» e prive di significato (*).

Perché vi ho raccontato questo aneddoto infelice?

Beh.

Prima di tutto, per fare pubblica ammenda: siamo tutti dei gran poveracci, io per primo.

In secondo luogo, per questo motivo.

Gli esempî autobiografici che vi ho scritto qui sopra riguardano questioni «mondane»: la musica, i film, le serie tv, etc…

…però, recentemente, stavo rimuginando sul fatto che si possa assumere un atteggiamento «snob» anche in ambito spirituale.

In che senso?

Facciamo qualche esempio:

- rifiutarsi di studiare filosofi non cristiani come Nietzsche o Sartre, pensando che «tanto sono atei, che cosa possono mai insegnarmi sulla vita o sul senso dell’esistenza?», senza considerare che anche una prospettiva non religiosa potrebbe offrirmi spunti profondi o provocazioni utili a rafforzare la mia fede;

- disdegnare il dialogo con chi la pensa diversamente da me – magari un amico agnostico o un collega scettico – senza accorgermi che proprio quel confronto potrebbe affinare le mie convinzioni o rivelarmi aspetti della verità finora trascurati;

- snobbare la lettura di autori cristiani come Lewis, Chesterton, Ratzinger, Hadjadj (o altri autori che si sono occupati del rapporto tra fede e cultura… per chi volesse approfondire, lo rimando alla bibliografia) pensando che «tanto basta pregare», come se approfondire il legame tra spiritualità e pensiero umano fosse una perdita di tempo rispetto alla pura devozione;

- evitare di confrontarsi con le scienze naturali – ad esempio liquidando un po’ troppo sbrigativamente la teoria dell’evoluzionismo, chiudendosi a una riflessione più seria sul reale significato del racconto della creazione contenuto nella Genesi, facendosi scudo dietro a frasi come «se la parola di Dio dice questo, le cose sono andate così punto e basta» (senza contare che – come spiegavo in quest’altra occasione – è sbagliato e contrario al magistero della Chiesa interpretare tutti i brani della Bibbia in modo letterale).

Ecco.

Non so voi, ma io sono un po’ scettico di fronte a questo minimalismo spirituale.

Apparentemente, potrebbe sembrare un atteggiamento umile:

- «Io, pio cristiano, confido solo in Dio, e non nella mia ragione!»

- «Vanità di vanità, ogni cosa è vanità!»

- «Vado a messa e dico il rosario tutti i giorni: il resto è superfluo!»

- «La mia sicurezza è basata sulla grazia di Dio e sui sacramenti, non sullo studio e sulla conoscenza!»

Sembrano pensieri umili… ma, secondo me, dietro a queste risposte molto spesso si nasconde una tentazione molto sottile.

Per spiegarvi cosa intendo, vi riporto uno stralcio di Étienne Gilson (1884-1978), filosofo e storico della filosofia francese:

Tutti abbiamo incontrato, nella storia o intorno a noi, certi cristiani che credono di rendere omaggio a Dio adottando un atteggiamento di indifferenza nei confronti della scienza, della filosofia o dell’arte, che a volte sembra di disprezzo.

Questo disprezzo può però essere indice o di suprema grandezza o di estrema piccolezza.

Mi piace sentir dire che tutta la filosofia non vale neanche un’ora di sforzo, quando chi lo dice si chiama Pascal, cioè uno dei più grandi filosofi, scienziati e artisti di tutti i tempi.

Si ha sempre il diritto di disprezzare ciò che si è superato, soprattutto se ciò che si disprezza non è tanto ciò che si amava, quanto l’eccessivo attaccamento che ci teneva fermi lì.

Pascal non disprezza né la scienza né la filosofia, però non perdona loro di avergli occultato per tanto tempo il ben più profondo mistero della carità.

Stiamo quindi attenti noi, che non siamo Pascal, a disprezzare quello che forse ci oltrepassa, perché la scienza è una delle maggiori glorie di Dio: la comprensione di ciò che Egli ha fatto.

(ÉTIENNE GILSON, Christianisme et philosophie, 1949)

2 • La cultura serve ad un cristiano?

Forse qualcuno può aver storto il naso rispetto a ciò che ho scritto nel precedente paragrafo.

Mi spiego un po’ meglio, ché non vorrei essere frainteso.

Non ho scritto che la preghiera, la messa, i sacramenti, il rosario non siano importanti.

Anzi.

Penso che non ci sia pagina del blog in cui io non abbia scritto che senza la grazia di Dio e senza l’azione dello Spirito Santo non si va da nessuna parte: «Né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere» (1 Corinzi 3,7).

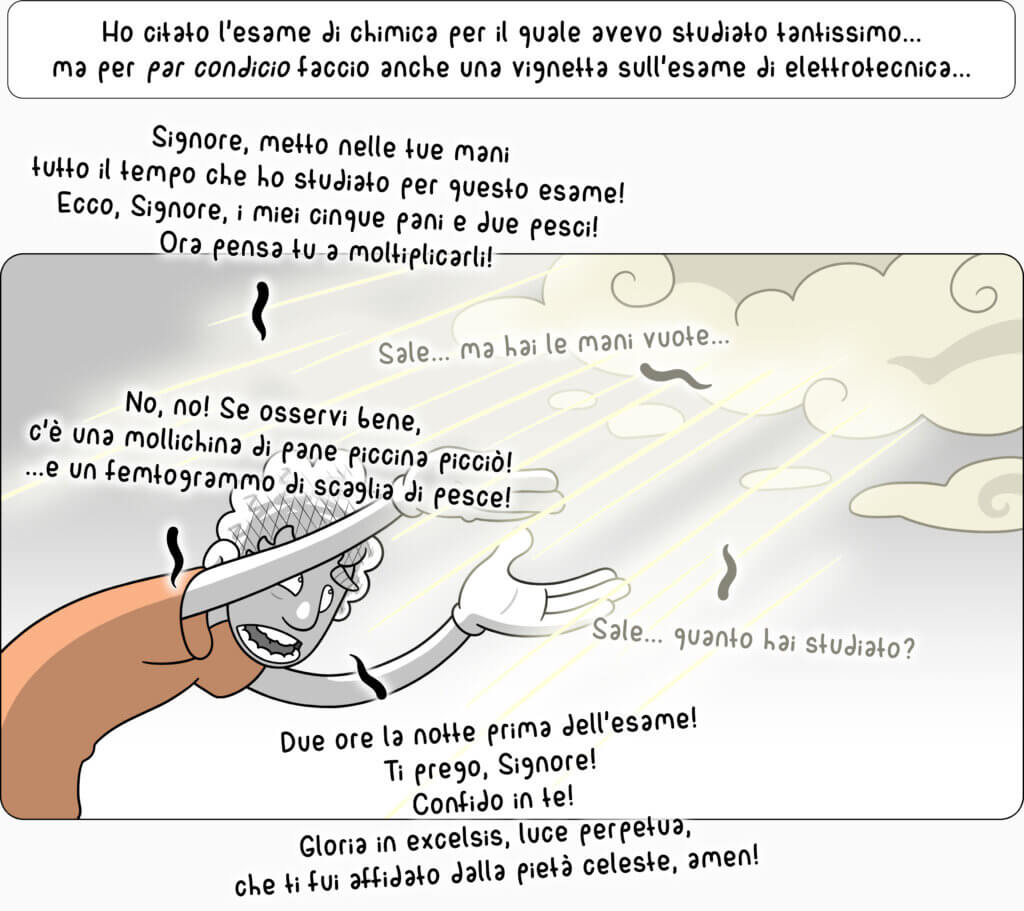

È Gesù che moltiplica i cinque pani e due pesci per sfamare la moltitudine, non io.

Però.

Però.

Però.

Tante volte – in atteggiamenti simili a quelli che ho descritto sopra – mi sembra che si voglia togliere di mezzo l’impegno delle persone.

Detto in modo più semplice: è vero che Gesù moltiplica i cinque pani… ma quei cinque pani ce li devo mettere io!

Facciamo un esempio.

Quando frequentavo il primo anno di università, il giorno prima dell’esame di chimica, sono andato a fare un’ora di adorazione eucaristica, per chiedere a Dio che il giorno dopo facesse un po’ di luce e mi desse un po’ di serenità…

…ma per tutto il mese che precedeva l’esame mi sono fatto un tombino così per studiare tutto il programma!

I cinque pani e due pesci sono il mio studio, il mio impegno, il tempo che ho dedicato all’esame… poi ci penserà la grazia di Dio a moltiplicare tutto questo, secondo quanto dispone la provvidenza.

Per tornare all’elenco che ho fatto nel precedente paragrafo:

- pregare prima di una discussione con un amico non credente è un aiuto prezioso per aprirmi alla grazia… ma se quell’amico conosce bene Nietzsche o Sartre, studiarli un po’ anch’io potrebbe rendere la conversazione più ricca: non solo per rispondere meglio alle sue obiezioni, ma anche per scoprire spunti che rafforzino la mia fede;

- recitare un rosario prima di affrontare una discussione su evoluzionismo e creazionismo mi dispone a lasciarmi guidare dallo Spirito Santo… ma informarmi seriamente sulla teoria scientifica e sul significato profondo del racconto della Genesi mi permette di offrire un contributo più solido, utile a me e a chi mi ascolta;

- affidarmi ai sacramenti è fondamentale per nutrire la mia anima… ma leggere autori cristiani come Lewis o Chesterton o quelli che citavo sopra può illuminarmi sul legame tra fede e cultura: non sostituisce la preghiera, ma la arricchisce, dandomi strumenti per vivere la mia fede nel mondo di oggi;

- invocare la pace interiore prima di confrontarmi con un collega scettico mi aiuta a non perdere la calma… ma prepararmi al dialogo – magari capendo le sue ragioni o i suoi dubbi – trasforma quel momento in un’occasione di crescita, per lui e per me, invece che in un muro contro muro;

- chiedere a Dio di guidarmi mentre esploro le scienze naturali è una benedizione… ma approfondire la cosmologia o la geologia con mente aperta può farmi meravigliare ancora di più della creazione…

Nella mia vita ho conosciuto e frequentato contesti ecclesiali molto diversi tra di loro:

- in alcuni di essi, ho percepito un’enfasi eccessiva sulla formazione culturale… quasi come se l’essere cristiani dipendesse dalla conoscenza di determinati argomenti: la Bibbia, il Catechismo della Chiesa Cattolica, gli scritti di Josemaría Escrivá o di don Giussani o di altri autori di riferimento… come se la fede fosse principalmente una questione intellettuale;

- in altri contesti, al contrario, la formazione dei cristiani sembra essere completamente trascurata, quasi ignorata… come se lo studio e l’approfondimento fossero aspetti secondari, superflui, qualcosa di cui si può fare a meno, perché tanto «per essere un bravo cristiano è sufficiente…»

- «…comportarmi bene con gli altri»

- «…dare una mano in oratorio»

- «…dire il rosario tutti i giorni»

- «…andare a messa la domenica»

Ebbene.

Chi ha ragione?

La cultura serve ad un cristiano?

Oppure è sufficiente pregare ed affidarsi alla grazia?

Se la fede non è supportata dalla ragione e dalla conoscenza, non rischia di tramutarsi in superstizione e creduloneria?

Al contrario, invece, il troppo studio non rischia di farmi insuperbire e di farmi sentire migliore degli altri?

Arrivati a questo punto, vorrei leggervi alcuni passaggi di un saggio dello scrittore britannico Clive Staples Lewis (1898-1963).

Lewis parte da un presupposto: «la cultura è un magazzino dei migliori valori» (CLIVE STAPLES LEWIS, Riflessioni cristiane, Gribaudi, Milano 1997, p.45).

A prescindere dall’ambito di studio, ogni disciplina ha in sé una bellezza e una luce che arricchiscono l’animo umano e contribuiscono ad una migliore comprensione del mondo:

- la letteratura

- la filosofia

- la biologia

- la chimica

- la fisica

- l’arte

- la musica

- la matematica

- l’astronomia

- la storia

- etc.

Tuttavia, Lewis si affretta subito a ricordare che i valori non salvano nessuno (cfr. Ibidem, p.45):

- decifrare le leggi dell’universo con la fisica o l’astronomia è una cosa bella… ma non sostituisce un reale incontro con Dio;

- conoscere la Divina Commedia è una cosa bella… ma non ti rende una persona migliore, né tantomeno un cristiano migliore;

- conoscere il greco antico o l’ebraico biblico è una cosa bella… ma non è la conoscenza linguistica a cambiare il cuore dell’uomo;

- essere laureato in fisica è una cosa bella… ma non è su quello che verrai giudicato al termine della tua vita (cfr. Matteo 25,31-46);

- avere un PhD in filosofia è una cosa bella… ma un giorno morirai.

I «valori» – per quanto buoni siano – non sono sovrapponibili alle «virtù critiane»:

[I valori] assomigliano alla vita redenta solo come l’affetto può assomigliare alla carità, o l’onore assomigliare alla virtù, o la luna assomigliare al sole.

(CLIVE STAPLES LEWIS, Riflessioni cristiane, Gribaudi, Milano 1997, p.45)

Nonostante questo, lo scrittore britannico ci tiene a fare una precisazione.

È vero che i valori «somigliano» soltanto alle virtù cristiane, e non «sono» uguali alle virtù cristiane…

…ciononostante «anche se la somiglianza non è uguaglianza, è meglio del dissimile» (Ibidem, p.45).

E quindi… come ci regoliamo?

- La cultura serve ad un cristiano?

- Oppure – dopo la conversione – l’unica cosa che conta è la relazione con Dio, la preghiera, la grazia?

- Se spendo tempo per studiare – letteratura, scienza, arte, politica, etc. – è tempo speso bene?

- Oppure è tempo che sto sottraendo all’edificazione del Regno di Dio?

Ecco come risponde Lewis:

La cultura ha un suo ruolo nel portare certe anime a Cristo.

Non tutte le anime.

vi è un modo più breve, e più sicuro, che è sempre stato seguito da migliaia di nature semplici e capaci di amare che iniziano laddove noi speriamo di finire, con la devozione alla persona di Cristo.

(CLIVE STAPLES LEWIS, Riflessioni cristiane, Gribaudi, Milano 1997, p.46)

[…] non per tutti la cultura è una strada che conduce a Gerusalemme, […] per alcuni è la strada che porta fuori.

(CLIVE STAPLES LEWIS, Riflessioni cristiane, Gribaudi, Milano 1997, p.45)

Ovvero:

- per alcune persone, la cultura può condurre alla fede;

- per altre, la cultura è una pietra d’inciampo.

Eppure, nonostante questa doppia possibilità, Lewis aggiunge quanto segue:

La cultura ha ancora significato per il convertito?

Io penso di sì, ed in due modi.

- Se tutti i valori della cultura, proiettati verso il cristianesimo, fossero oscure anticipazioni e imitazioni della verità, potremmo ancora riconoscerli come tali. E visto che dobbiamo riposarci e giocare, perché non farlo in questi territori, ai confini di Gerusalemme? È legittimo riposare i nostri occhi al chiaro di luna, specialmente ora che sappiamo donde proviene, che è semplicemente una luce solare di seconda mano.

- Se è vero che la pura vita contemplativa può essere la via per alcuni, è certo che non è la vocazione di tutti. La maggior parte delle persone devono render gloria a Dio facendo qualcosa, per la Sua gloria, che non è di per sé un atto di celebrazione, ma che lo diventa in quanto viene offerto in tal senso. Se, come spero, le attività culturali sono innocenti e persino utili, allora possono anche […] essere offerte al Signore. Il lavoro di una domestica e quello di un poeta diventano spirituali alle stesse condizioni e allo stesso modo.

(CLIVE STAPLES LEWIS, Riflessioni cristiane, Gribaudi, Milano 1997, p.46)

3 • La cultura: un luogo per incontrare Dio e il prossimo

Ammettiamo che la cultura – a livello personale – non mi interessi.

E che – per vivere la mia fede – io non senta il desiderio di avvicinarmi alla filosofia, all’arte, al cinema o alla letteratura.

In questo, ovviamente, non c’è nulla di male…

…però il mondo in cui vivo non ruota attorno a me.

Le persone che incontro ogni giorno – amici, parenti, colleghi – hanno passioni, interessi, domande che prescindono dai miei interessi e dai miei desiderî.

Forse non sono cristiane… ma amano la filosofia, perché le aiuta a riflettere e farsi mille pippe mentali sul senso della vita.

Oppure sono appassionate di arte o di letteratura, e nella storia del pensiero umano scorgono la traccia di un significato più grande.

O forse sono affascinate dalla cosmologia, e si interrogano su cosa possa aver bilanciato in modo così fine le equazioni che regolano il funzionamento dell’universo.

O magari il linguaggio delle persone che ho intorno è quello del cinema, della musica, dei fumetti…

Ebbene.

La cultura – in tutte le sue forme – può essere un ponte per entrare in dialogo con loro.

Un terreno comune in cui ci si può incontrare, ascoltarsi, scambiarsi pensieri.

La cultura può essere il luogo per incontrare Cristo.

In che modo?

Beh.

Nella cultura, molto spesso, germogliano quelli che in teologia vengono chiamati «preambula fidei», cioè tutti quei pensieri, riflessioni, interrogativi, che sono propedeutici alla nascita di una vera e propria domanda religiosa… ad esempio:

- le domande sul senso della vita: dall’alba dei tempi, l’uomo si interroga sul perché della sua esistenza – dall’invito di Socrate a «conoscere se stessi» a Leopardi che si confrontava con l’infinito… questa inquietudine, questa ricerca di significato, è segno di un’apertura naturale che può condurre a scoprire Cristo come la risposta ultima a quel «perché»;

- la ricerca della bellezza: pensate all’arte, alla musica, alla letteratura; pensate a quando c’è qualcosa di quel quadro che vi colpisce, o un non-so-che in quella musica che vi riempie il cuore… queste esperienze possono essere un ponte verso la trascendenza, un’intuizione che rimanda a un Dio che è Bellezza infinita;

- il senso di giustizia: quante persone non cristiane hanno un forte senso di giustizia, e rimangono scandalizzate di fronte a tutte le ingiustizie che ci sono nel mondo… questa tensione prepara il cuore dell’uomo a riconoscere Cristo come colui che porta la giustizia definitiva.

I «preambula fidei» sono una sorta di “spazio condiviso” nel quale tante persone agnostiche e/o in ricerca – senza forzature – preparano il cuore a Dio.

E dunque, anche nel caso in cui la cultura non mi interessi o non mi sia “necessaria”, cionondimeno la mia formazione può trasformarsi in un atto di carità verso chi mi sta accanto.

Neanche a dirlo, il pericolo dell’«erudizione fine a sé stessa» è sempre dietro l’angolo…

…ma fa parte del combattimento spirituale.

Non mi nascondo dietro a un dito: è una tentazione contro cui sento spesso di dover combattere.

Ma (almeno nel mio caso, poi ognuno valuterà secondo la propria coscienza, e con il proprio padre spirituale) è un combattimento che desidero ingaggiare, perché il premio che si può ottenere è quello di fare incontrare Dio alle persone a cui voglio bene.

«Voler bene» alle persone che ho intorno significa anche imparare a parlare la loro lingua, conoscere il loro mondo, avere un “alfabeto in comune”.

Come diceva il teologo tedesco Karl Rahner (1904-1984):

Il cristiano, infatti, deve realizzare il suo cristianesimo utilizzando il materiale del mondo. E lo potrà fare soltanto se si sarà familiarizzato con questo materiale.

(KARL RAHNER, Letteratura e cristianesimo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 64%)

Qualcuno potrebbe storcere il naso:

- sia per il fatto che ho citato Rahner (lo so, scusatemi! 🤣)

- sia di fronte alla prospettiva di «sporcarsi le mani» con le «cose del mondo»

Il problema è che – volenti o nolenti – noi cristiani occidentali viviamo in un contesto fortemente secolarizzato.

E così come i gesuiti – quando sono andati ad evangelizzare l’India, il Giappone e diversi altri luoghi dell’Asia – hanno dovuto imparare le lingue locali per poter comunicare con i nativi, allo stesso modo noi cristiani del terzo millennio — pur non essendo «del mondo» — dobbiamo conoscere il linguaggio «del mondo».

Cento anni fa, in Italia, anche la persona più anticlericale viveva in un contesto culturale che era impregnato di riferimenti, conoscenze, simboli, immagini che – vuoi o non vuoi – appartenevano all’universo cristiano.

Oggi questo non è più vero.

Anzi, le cose «decchiesa» non se le inc🍆la più nessuno.

E non possiamo ignorare questo fatto.

Né usarlo come scusa per tirare i remi in barca e chiuderci in sagrestia.

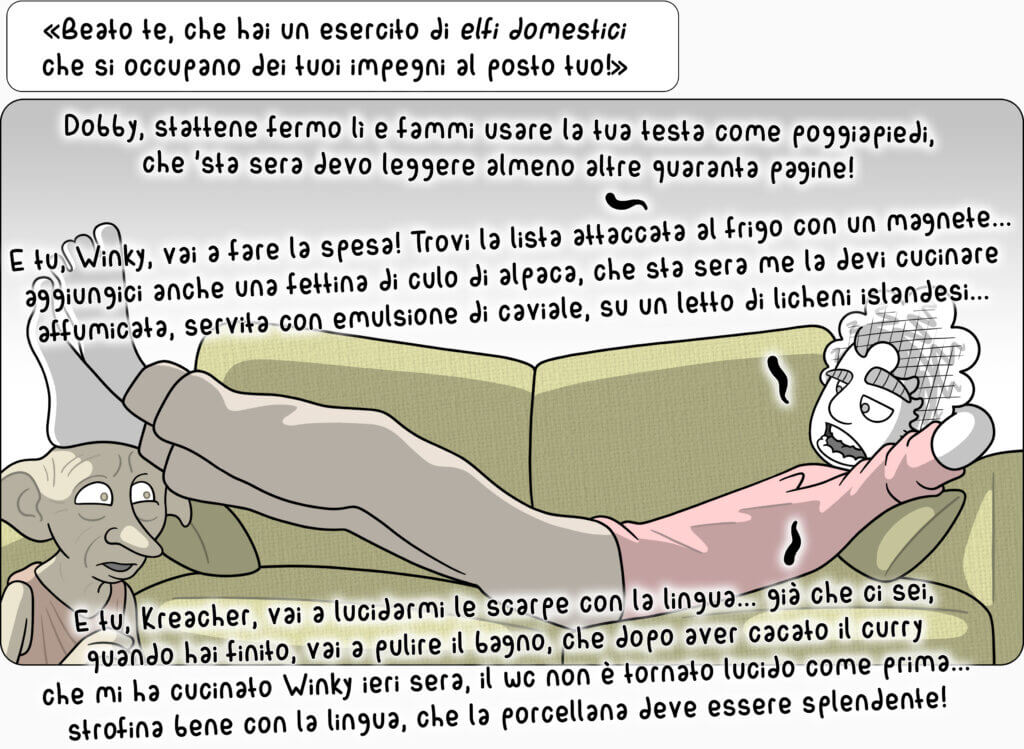

4 • Beato te che hai tempo di leggere!

Nell’arco della mia vita, mi è capitato più volte di sentirmi dire, da persone più o meno vicine:

«Beato te che hai il tempo di leggere!»

Se devo essere sincero, è una frase che mi ha sempre un po’… infastidito.

Non so.

Forse sono io che penso male, eh…

…ma mi è sempre sembrato che il sottointeso, il detto-non-detto, fosse qualcosa tipo:

- «Beato te, che hai ore e ore di tempo libero, non come noi comuni mortali, costretti a lavorare 40 ore a settimana!»

- «Beato te, che vivi sospeso in una bolla di sapone dove il caos del mondo non ti raggiunge mai!»

- «Beato te, che sei il prescelto della profezia, e il sole si ferma nel cielo solo per darti il tempo di finire il capitolo!»

- «Beato te, che hai trovato la leggendaria clessidra di Ermete Trismegisto e puoi fermare il tempo a piacimento!»

Ora.

Non voglio nascondermi dietro a un dito.

Sotto tanti punti di vista, io penso di essere stato veramente fortunato:

- sono nato nella parte “giusta” del mondo

- sono nato in una famiglia dalla quale ho ricevuto un sacco di amore

- ho conosciuto tante persone innamorate di Dio che mi hanno fatto innamorare di Dio

- ho fatto una scelta universitaria che – mio malgrado – mi ha consentito di trovare un lavoro che fosse conciliabile con le cose di Salesalato (lettura, studio, blog, fumetti, podcast, etc.)

Potrei continuare questo elenco per ore…

…ma la chiudo qui dicendo che, sì, ci sono state tante cose nella mia vita – che non sono dipese in alcun modo da me – che hanno fatto sì che io oggi abbia il tempo, le risorse e la volontà di leggere libri.

Tra l’altro, io al momento sono fidanzato da due anni.

E non nego che – rispetto a quando ero single – il tempo per leggere si è ridotto.

Ma ho una valanga di tempo libero in più rispetto a quello che ha un padre o una madre di famiglia.

Sono sicuro che in futuro – se mi sposerò e avrò dei figli – avrò molto meno tempo per leggere ed approfondire le cose che mi stanno a cuore.

…

Detto questo, però, vorrei aggiungere una cosa.

Il tempo per leggere non è una vincita alla lotteria.

Non è un colpo di fortuna.

È qualcosa che si difende con i denti.

Si strappa via dalle grinfie del cellulare e dei social.

Dall’ipnosi dell’algoritmo che ti continua a proporre reel su reel.

Dal binge watching delle serie tv.

È un assedio costante, una guerriglia contro il caos quotidiano.

E se riesci a ritagliarti mezz’ora con un libro in mano, non sei «beato»… sei una persona che combatte, e che nuota contro-corrente.

E questa cosa non la dico io.

La dice lo scrittore francese Daniel Pennac (classe ’44) nel suo celebre libricino Come un romanzo:

A quale dei miei impegni rubare quest’ora di lettura quotidiana? Agli amici? Alla tivù? Agli spostamenti? Alle serate in famiglia? Ai compiti?

Dove trovare il tempo per leggere?

Grave problema.

Che non esiste.

Nel momento in cui mi pongo il problema del tempo per leggere, vuol dire che quel che manca è la voglia. Poiché, a ben vedere, nessuno ha mai tempo per leggere.

Né i piccoli, né gli adolescenti, né i grandi.

La vita è un perenne ostacolo alla lettura.

“Leggere? Vorrei tanto, ma il lavoro, i bambini, la casa, non ho più tempo…”

“Come la invidio, lei, che ha tempo per leggere!”

E perché questa donna, che lavora, fa la spesa, si occupa dei bambini, guida la macchina, ama tre uomini, frequenta il dentista, trasloca la settimana prossima, trova tempo per leggere e quel casto scapolo che vive di rendita, no?

Il tempo per leggere è sempre tempo rubato.

(Come il tempo per scrivere, d’altronde, o il tempo per amare).

Rubato a cosa?

Diciamo, al dovere di vivere.

È forse questa la ragione per cui la metropolitana – assennato simbolo del suddetto dovere – finisce per essere la più grande biblioteca del mondo.

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere.

Se dovessimo considerare l’amore tenendo conto dei nostri impegni, chi ci si arrischierebbe? tempo di essere innamorato?

Eppure, si è mai visto un innamorato non avere tempo per amare?

La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione del tempo sociale. La lettura è, come l’amore, un modo di essere. La questione non è di sapere se ho o non ho tempo per leggere (tempo che nessuno, d’altronde, mi darà), ma se mi concedo o no la gioia di essere lettore.

(DANIEL PENNAC, Come un romanzo, Feltrinelli, Milano 2013, versione Kindle, 67-68%)

Non so come la vedete voi, ma per me la lettura è ossigeno.

Faccio veramente fatica ad immaginare una vita senza.

Alla lettura – se necessario – subordino tante altre cose:

- l’attività fisica: essere in forma fa bene al corpo… ma se mi alleno per 20 minuti tre volte a settimana, anziché per 60 minuti cinque volte a settimana, non cambia nulla (anzi, mi aiuta a combattere il narcisismo);

- film e serie tv: stare seduto sul divano a vedere la tv è rilassante… ma ormai da anni mi sono abituato a vedere film e serie tv con la coda dell’occhio quando disegno le vignette del blog (così unisco l’utile al dilettevole);

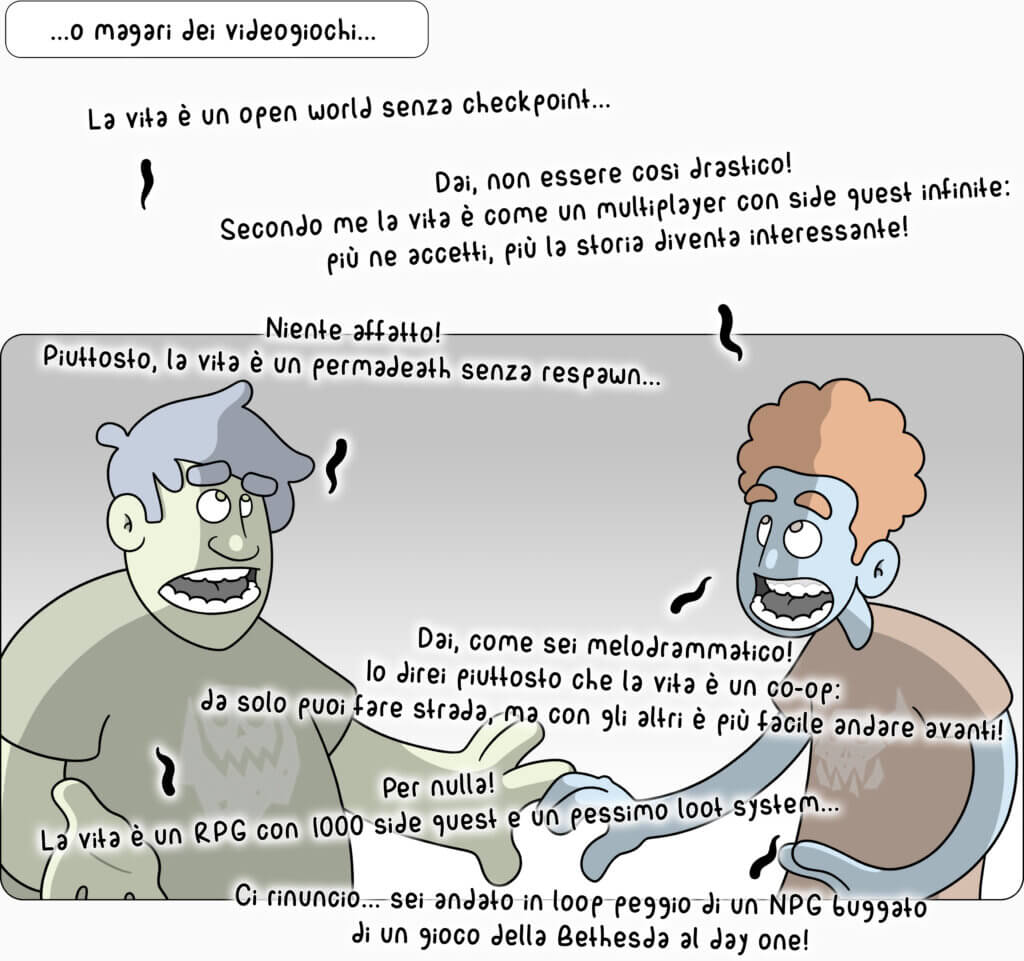

- videogiochi: Warcraft, Dark Souls, Bloodborne, Outlast, Amnesia, Darkest Dungeon… a me i videogiochi sono sempre piaciuti tantissimo… ma man mano che invecchio, mi rendo conto che bisogna usarli come il sale a tavola: con moderazione, e di tanto in tanto;

- uscite frequenti con gli amici: stare con gli altri è bello… ma ho imparato a discernere in quali casi è necessario vedere un amico (se ha bisogno di un consiglio, o di sfogarsi, o di stare cuore a cuore con me) e in quali casi si può rimandare alla prossima settimana (se ci dobbiamo vedere solo per “cazzarare”, parlare del più e del meno fino a tardi o giocare ai videogiochi);

- mezz’ora di sonno: io sono un pigro di prima categoria, e ho bisogno di tante ore di sonno… ma mi sono accorto che se dormo trenta minuti di meno, posso sopravvivere.

Purtroppo (*) nella vita non si può avere tutto.

(*) (o per fortuna)

La coperta è sempre troppo corta.

Bisogna scegliere.

Vagliare.

Scremare.

Dire dei no.

Secondo me, se c’è la voglia di fare qualcosa, il tempo in qualche modo si trova.

E come mi disse provocatoriamente una persona qualche anno fa: «meno tempo ha per lavorare, più cose riesce a fare!».

5 • «Se studi filosofia, diventi ateo»

Più di una volta, mi è capitato di sentir dire che «se studi filosofia, diventi ateo»:

- a volte in contesti cristiani – con un’aria guardinga e sospettosa nei confronti di questa branca del sapere;

- altre volte in contesti non cristiani – con un atteggiamento snob, come a dire che «se i cristiani accendessero il cervello e imparassero a pensare, certamente non crederebbero alle fregnacce in cui credono».

Ebbene.

Non è vero che lo studio della filosofia renda atei. E nemmeno agnostici.

Al massimo, posso concedere che – nelle facoltà di filosofia di alcune università italiane – ci sia maggiore probabilità di trovarsi di fronte professori intellettualmente disonesti… o di trovarsi in un ambiente laicista un po’ snob… e la situazione potrebbe diventare pesante per uno studente cristiano, costretto a dover stare “con la guardia alzata”.

Ma lo studio della filosofia non fa perdere la fede.

Lo studio non rende atei o agnostici.

La conoscenza non rende atei o agnostici.

La scienza non rende atei o agnostici.

Anzi, come scriveva Gilbert Keith Chesterton (1874-1936):

Ciò che comunemente si ritiene (e cioè che la scienza produca l’agnosticismo) è la tipica mistificazione causata dal parlare greco o latino invece della lingua di tutti i giorni.

Scienza è una parola di origine latina e significa conoscenza.

Agnosticismo è una parola di origine greca che significa ignoranza.

Non è così chiaro come l’ignoranza possa essere il traguardo della conoscenza.

(GILBERT KEITH CHESTERTON, La mia fede, Lindau, Torino 2020, versione Kindle, 17%)

Spesso – tra credenti e non credenti – si fa a gara per dimostrare se ci siano stati più scienziati cristiani o non cristiani.

O se ci siano stati più filosofi cristiani (o almeno teisti) o atei e materialisti.

Ora.

Io non penso che si possa decretare «chi ha ragione» con un criterio numerico…

…se però qualcuno avesse bisogno di essere tranquillizzato, può dormire sereno sapendo che nel corso della storia ci sono stati moltissimi filosofi cristiani ed altrettanti scienziati cristiani:

- tra i filosofi cristiani, su due piedi, mi vengono in mente Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino, Anselmo di Canterbury, Giovanni Duns Scoto, Guglielmo di Ockham, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, Jacques Maritain, Alvin Plantinga, Edith Stein, …

- tra gli scienziati cristiani invece ci sono Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Keplero, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton, Gregor Mendel, Louis Pasteur, James Clerk Maxwell, Georges Lemaître, Max Planck, …

Nonostante questo però, in alcuni contesti cristiani continua ad aleggiare un sentimento di paura nei confronti della cultura.

Come se «sapere troppe cose» potesse far vacillare la fede cristiana.

Peggio ancora, a volte mi è capitato di sentire cristiani che – in modo più o meno velato – sostengono che alcune conoscenze scientifiche che oggi vanno per la maggiore sarebbero una sorta di «bugia raccontataci dai poteri forti»:

- «L’evoluzionismo è un complotto degli scientisti che rifiutano il fatto che Dio abbia creato Adamo ed Eva!»

- «Il Big Bang è una bugia raccontata dalle logge massoniche anticlericali!»

- «Il cambiamento climatico è un’invenzione messa in piedi per farci perdere la fede nei confronti della provvidenza!»

- «N0n c1elo dikon0!!!»

Ora.

Tornando serî.

Io credo che questo atteggiamento di «eterno sospetto» che hanno alcuni cristiani non faccia bene:

- né alla fede di queste persone e al loro personale rapporto con Dio;

- né alla testimonianza di vita che – attraverso di loro – giunge ai non credenti.

Lo studio, la conoscenza, il confronto con le scienze moderne sono un aiuto – e non un ostacolo – alla vita di fede.

Come scriveva il cardinale, teologo e filosofo inglese John Henry Newman (1801-1890) (proclamato santo il 13 ottobre 2019):

Sarebbe certamente sconveniente per me, come se avessi paura di una qualsiasi verità, biasimare coloro che, usando la ragione che Dio ha dato loro, ricercano i fatti forniti dalla scienza profana alle loro logiche conclusioni; o inquietarmi con la scienza, perché la religione è obbligata a prendere conoscenza dei suoi insegnamenti.

(JOHN HENRY NEWMAN, Apologia pro vita sua, Paoline, Milano 2015, p.402)

Insomma, a costo di ripetermi: la cultura non rende atei o agnostici.

Al massimo, posso concedere che un uso sbagliato della cultura possa far diventare le persone superbe.

E la superbia è un brutto peccato.

E certamente è meglio essere «trogloditi» con Cristo, che sapienti senza Cristo (lo diceva pure san Paolo; cfr. 1 Corinzi 1,18-31).

Tuttavia, mettersi di fronte a questo bivio è un abbaglio.

Si chiama falso dilemma, ed è una fallacia logica in cui l’argomentazione è strutturata in modo da far sembrare che esistano solo due possibilità: (*)

- un’alternativa è presentata come l’unica valida – «stolti con Cristo»

- mentre l’altra è chiaramente da rifiutare – «acculturati senza Cristo»

(*) (Per chi volesse approfondire la questione delle fallacie, lo rimando a questo mazzo di carte)

In realtà, però, le possibilità non si limitano a queste due!

Si può essere cristiani E persone di cultura.

Ce lo attesta la storia della Chiesa e la storia di tanti santi e sante.

~

Post scriptum: stavo per mettere un punto a questo paragrafo, ma in realtà mi è venuta in mente una materia il cui studio ha portato tante persone a perdere la fede…

*SUSPANCE*

*RULLO DI TAMBURI*

*ALTRA SUSPANCE*

…si tratta della teologia!

«Ma scusa, Sale, come è possibile? La teologia non è lo studio delle cose di Dio?»

Sì… in teoria.

In pratica, tante volte accade che nelle facoltà di teologia delle università pontificie si insinuino idee che – in modo più o meno velato – “flirtano con il mondo” e hanno poco da spartire con il magistero della Chiesa:

- relativismo;

- secolarismo;

- diversi tipi di taglia-e-cuci della fede: umanesimo senza Dio, cristianesimo senza Croce, attivismo politico senza trascendenza o altre opere di “sartoria su misura”;

- forme di liberalismo teologico che cercano di reinterpretare gli insegnamenti della Chiesa alla luce delle sensibilità moderne… finendo solo con l’annacquare il tutto;

- una fraintesa idea di ecumenismo e di dialogo interreligioso, che finisce per gettare nel cesso Gesù Cristo in nome del rispetto reciproco e di altre rivendicazioni della nostra epoca;

- l’uso – nei corsi di esegesi biblica – del «metodo storico-critico» e di altre amenità prese a prestito dal mondo protestante, con l’intento di “demitizzare” i testi veterotestamentari (si mette in dubbio l’esistenza di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè… e, in generale, la storia di salvezza di Israele) e quelli evangelici («Gesù non è veramente risorto; il racconto della risurrezione è una reinterpretazione con gli occhi della fede inventato dai discepoli che erano rimasti colpiti dalla sua personalità»);

- LGBT-ismo ecclesiale e altri tentativi di modifica dell’antropologia cristiana per adeguarla alle ideologie moderne (per chi volesse approfondire, lo rimando alla pagina del blog sul gender);

Non mi sembra il caso di fare nomi e cognomi…

…ma vi assicuro che ho sentito con le mie orecchie tutte queste cose all’interno di più di una università pontificia.

E non erano le opinioni degli studenti… ma dei professori (e delle professoresse! ✊🏳️🌈) che insegnavano in quelle università.

Qualcuno potrebbe dire:

- «Vabbè, Sale, ma di professori così ne ho avuti anch’io a lettere!»

- «Io a filosofia!»

- «Io a storia!»

- «Io a ingegneria!»

- etc.

Sì, è vero…

…ma in una università pontificia uno studente cristiano tende a stare (spesso inconsapevolmente) “con la guardia abbassata”, perché pensa: «Ti pare che il professore, che ha una laurea in Teologia e una licenza in Sacre Scritture, mi dice delle scemenze sulla fede cristiana?».

E invece, purtroppo, la risposta a volte è «Sì!».

(Ora comunque non vi voglio attaccare la pippa sull’argomento; per chi volesse approfondire, lo rimando alla pagina del blog «Teologi buoni e teologi cazzari»)

Conclusione

In un suo libro del 2008, il filosofo e saggista bulgaro, naturalizzato francese, Cvetan Todorov (1939-2017) scriveva che:

La letteratura permette a ciascuno di rispondere meglio alla propria vocazione di essere umano.

(TZVETAN TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008, p.17)

Questa frase è certamente vera per la letteratura…

…però penso che si possa dire qualcosa di simile per tutti gli ambiti del sapere: dalla filosofia alla fisica, passando per la storia, l’antropologia, la biologia molecolare e la musica.

Insomma, chiunque tu sia, tu che stai leggendo questa pagina… studia!

Appassionati a qualcosa, gustane la bellezza, scava in profondità!

Se poi sei cristiano, studia il doppio!

Non avere paura!

Cerca Dio nelle cose che studi!

E fidati che Lo troverai!

sale

(Primavera 2025)

- ÉTIENNE GILSON, Christianisme et philosophie, Librairie philosophique J. Vrin, Paris 1981

- CLIVE STAPLES LEWIS, Riflessioni cristiane, Gribaudi, Milano 1997

- KARL RAHNER, Letteratura e cristianesimo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014

- DANIEL PENNAC, Come un romanzo, Feltrinelli, Milano 2013