Premessa: persone che parlano a vanvera

«Sogni d’oro» è un film di Nanni Moretti del 1981.

La pellicola racconta la storia di Michele Apicella, un giovane regista tormentato, che attraversa una crisi creativa e personale – tra desiderî, insicurezze, pressioni sociali, etc.

Il film non è molto conosciuto… però al suo interno c’è una scena famosissima nella quale Michele – rivolgendosi ai suoi amici – dice queste parole:

Parlo mai di astrofisica, io? Parlo mai di biologia, io? […]

Parlo mai di neuropsichiatria? Parlo mai di botanica? Parlo mai di algebra? […]

Io non parlo di cose che non conosco! Parlo mai di epigrafia greca? Parlo mai di elettronica? Parlo mai delle dighe, dei ponti, delle autostrade? Io non parlo di cardiologia! Io non parlo di radiologia! Non parlo delle cose che non conosco! […]

Non parlo di cose che non conosco…

(Michele Apicella, nel film Sogni d’oro di Nanni Moretti, 1981)

Tenete presente che questo film è stato scritto negli anni ’80…

…se erano vere queste parole allora, figuratevi quanto possono esserlo oggi, dopo quasi quarant’anni di internet e almeno una ventina di anni di social network.

Tant’è che l’anno prima di morire, Umberto Eco (1932-2016) disse questa frase, con la quale alzò un bel polverone:

I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.

(UMBERTO ECO, in un incontro con i giornalisti nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino, subito dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in “Comunicazione e Cultura dei media”, l’11 Giugno 2015)

Ebbene.

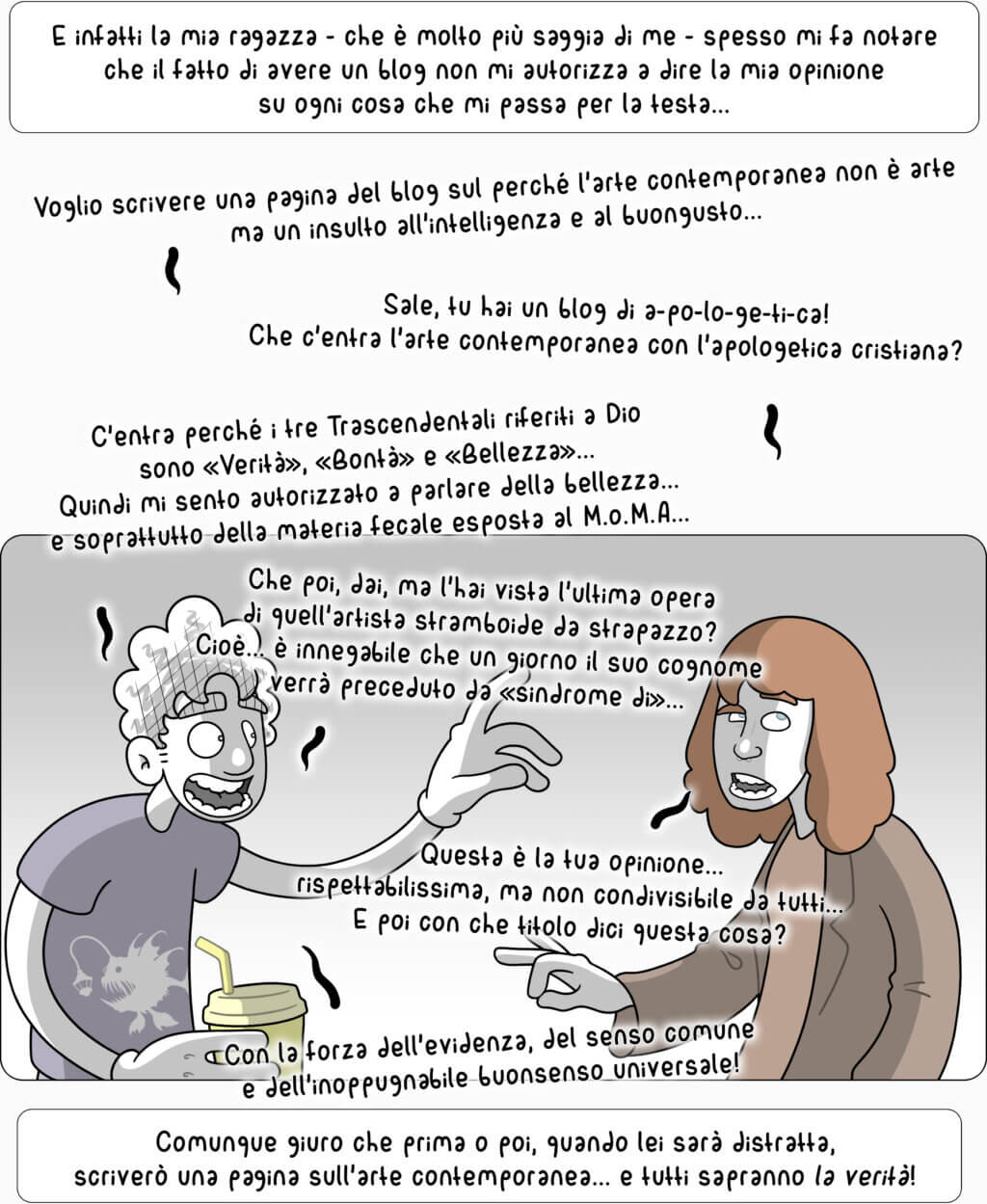

Vorrei iniziare questa pagina del blog giocando a carte scoperte: io faccio parte del «popolo di internet» di cui ha parlato Umberto Eco.

In che senso?

Prendiamo l’argomento di cui vorrei parlare oggi: il linguaggio inclusivo, lo schwa e tutte queste amenità linguistiche.

A che titolo parlo di queste cose?

Io ho una laurea magistrale in ingegneria chimica (ed una in scienze religiose – che però utilizzo come zeppa sotto alla gamba più corta del tavolo), ma lavoro come programmatore informatico da quasi nove anni.

Che c’entro io con la linguistica?

Nulla.

Per carità, a mia difesa posso dire che

- cerco sempre di approfondire come meglio posso le cose di cui parlo (nel momento in cui sto scrivendo questa pagina forse il mio ritmo di lettura è inferiore rispetto a qualche anno fa, ma negli ultimi anni ci sono stati periodi nei quali leggevo un libro ogni 4 giorni);

- non affronto un argomento se prima non credo – in coscienza – di essermi documentato a sufficienza;

- ho sempre evitato di parlare di “temi caldi” e di seguire le mode del momento per guadagnare click facili (tanto per dire: ho scritto una pagina del blog per commentare l’uscita di papa Francesco sulla «frociaggine nei seminarî» solamente un anno dopo gli eventi)

…però rimane il fatto che non sono un linguista.

Purtroppo, parafrasando le parole di Umberto Eco, oggi tutti parlano di tutto… basta che abbiano:

- un minimo di eloquenza o capacità espressiva

- un certo numero di follower

Se già questo non fosse desolante, penso che nel nostro contesto culturale ci sia un problema ancor più grave.

Tante volte mi è capitato di ascoltare o di leggere testi di esperti di questo o di quel tema che usano come criterio interpretativo della realtà un principio ideologico.

In che senso?

Detto «pane al pane, vino al vino», ci sono persone che hanno i titoli e le competenze per parlare di un certo argomento, ma usano le loro conoscenze, le loro competenze e la letteratura scientifica di cui dispongono per tirare acqua al mulino dell’ideologia a cui aderiscono (di un colore politico o dell’altro).

Facciamo tre esempî sciocchi:

- esempio #1: un economista plurititolato analizza la crisi economica in cui ci troviamo; pur tenendo presente la complessità e il numero enorme di variabili che hanno portato a questa crisi, sceglie solo le statistiche che dimostrano che la sua visione politica (pro-austerità o pro-spesa pubblica, a favore del suo partito politico di riferimento) è quella giusta, ignorando altre evidenze che potrebbero contraddirlo;

- esempio #2: un sociologo studia l’immigrazione e pubblica un rapporto; invece di presentare un quadro equilibrato, seleziona solo i dati che supportano la sua visione politica (enfatizzando solo i problemi o i benefici dell’immigrazione) per compiacere il suo schieramento;

- esempio #3: uno scienziato ambientale scrive un articolo sui cambiamenti climatici; pur avendo accesso a ricerche complete, seleziona solo i dati che supportano un’agenda politica (minimizzando o esagerando l’impatto umano sul clima), per allinearsi alle idee del partito che sostiene.

Insomma, come ho letto nell’introduzione del libro di cui vi parlerò tra qualche istante:

Debbo fare un’altra doverosa premessa, che, tuttavia, sono sicuro non tutti si sentiranno di condividere: cioè che chiunque professi la propria simpatia per un partito, un’ideologia o anche solo una causa politica non può considerarsi uno scienziato a tutti gli effetti, perché la fedeltà agli ideali politici viola la pratica epistemica che gli scienziati sono moralmente e professionalmente obbligati a seguire. Partendo da questo presupposto, è facile discernere chi esprime opinioni basate su una reale conoscenza della scienza linguistica e chi subdolamente viola anche i più basilari principi epistemologici, nonché i fondamentali indiscussi della linguistica, per costruirsi il proprio harem intellettualoide composto da persone ignoranti, anche se talvolta in bona fide.

(GEORG ORLANDI, dalla prefazione a YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 2%)

In questo primo paragrafo vorrei mettere le mani avanti: io non sono un esperto di linguistica.

Perché allora ne parlo?

Perché negli ultimi anni all’interno della Chiesa si è parlato spesso di omosessualità, mondo LGBT+, minoranze varie, inclusività, etc…

…e quindi anch’io – per forza di cose – ho dovuto approfondire questi temi.

E ho dovuto leggere libri.

Tanti libri.

E rimuginare da cristiano su queste questioni (per chi se le fosse perse, ricordo c’è una pagina del blog intitolata «La Chiesa è contro gli omosessuali?» e una seconda pagina intitolata «Cos’è l’ideologia gender?»).

Per il tema di oggi, gran parte delle cose che vi dirò le ho imparate da Yasmina Pani.

Per chi non la conoscesse, Yasmina Pani è una linguista, insegnante e divulgatrice italiana (classe ’89) – specializzata in linguistica storica e filologia.

Seguo il suo canale YouTube da un po’… e sono felice di poter dire che – su alcuni argomenti – non la pensiamo allo stesso modo.

Non essendo cristiana, su tante questioni Yasmina non è “dalla mia parte”, non gioca “nella mia squadra”, e – per quanto io sia politicamente agnostico – sento di poter dire che abbiamo opinioni etiche/morali/esistenziali differenti…

…però sulle questioni relative al linguaggio inclusivo – e a tutto il campionario di bufale che questo tema si porta dietro – ho trovato in lei un’alleata inaspettata.

A tal proposito, nel 2022 ha scritto il saggio «Schwa: una soluzione senza problema», nel quale sfata – da un punto di vista linguistico – un po’ di fregnacce che ultimamente si sentono dire a proposito dell’«inclusività» di un certo tipo di linguaggio.

Dato che il suo libro mi è sembrato scritto molto bene, in questa pagina del blog vi voglio presentare alcune delle sue tesi.

Se poi vorrete ulteriormente approfondire, vi suggerisco caldamente di comprarvi il suo libro e leggerlo per intero.

L’intento di questa pagina del blog non è quello di «spiegarvi cose che so», ma di trasformarmi in uno sgabello sul quale voi possiate salire, per riuscire a raggiungere un libro sullo scaffale della libreria, in modo da poterlo leggere e approfondire meglio questa questione.

Insomma: non vi fate abbindolare dalla prima Cathy La Torre o Vera Gheno che passa.

E neanche dal primo Salesalato che passa.

Siate critici nei confronti di tutto ciò che vi passa sotto il naso.

E come dice san Paolo: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono» (1 Tessalonicesi 5,21).

1 • Il genere grammaticale e il maschile sovraesteso

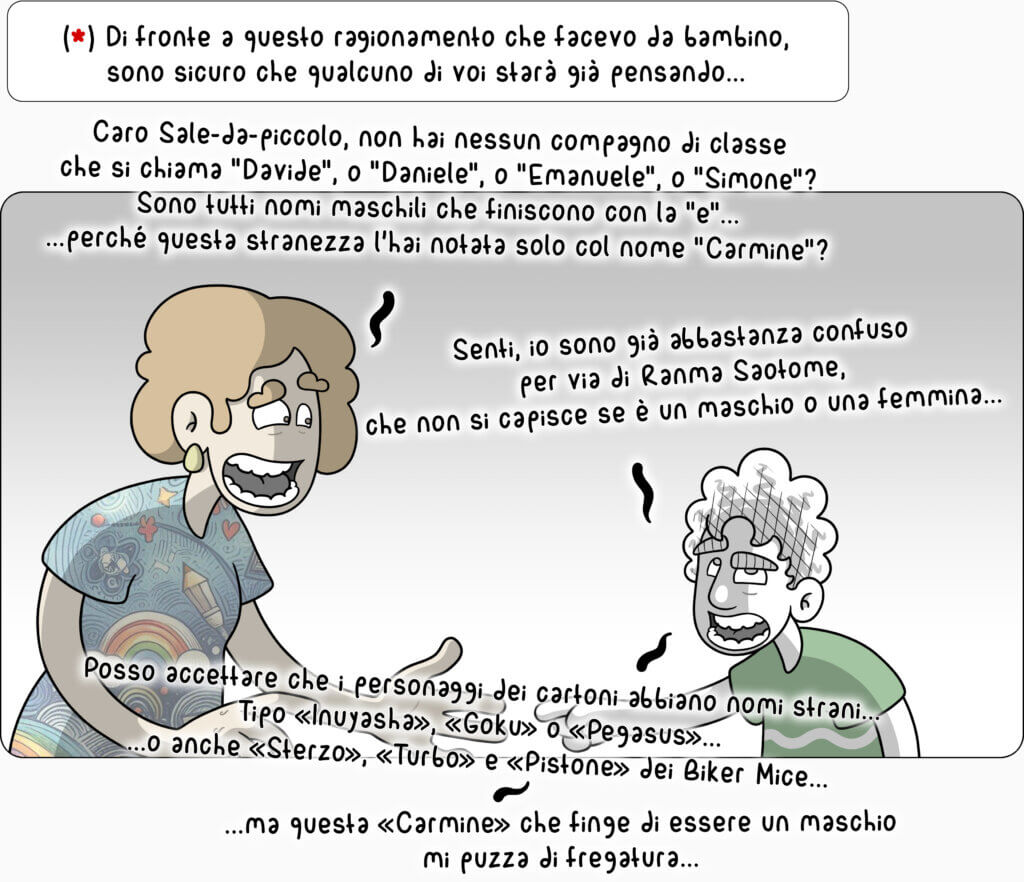

Inizio questo paragrafo raccontandovi un aneddoto.

La prima volta che ho sentito il nome «Carmine» facevo le elementari.

Non potete immaginare il mio sconcerto quando ho scoperto che è un nome da maschio.

Nella mia ingenuità infantile, infatti, facevo il seguente ragionamento:

- «I nomi maschili terminano in “-o”: Alessandro, Mario, Paolo (*)…»

- «I nomi femminili terminano in “-a”: Alessandra, Maria, Paola… o al più in “-e”: Beatrice, Irene, Adele…»

Da cosa derivava la deduzione errata che facevo?

Derivava dal fatto che mi stavo confrontando per la prima volta con il concetto di genere grammaticale.

Nella mia testolina infantile, facevo un ragionamento molto semplice:

- (per quel che ne sapevo io) i sostantivi maschili singolari terminano in «-o»: libro, quaderno, diario, temperino, etc; e i sostantivi maschili plurali in «-i»: libri, quaderni, diarî, temperini, etc;

- invece i sostantivi femminili singolari terminano in «-a»: scuola, lavagna, borsa, mamma, finestra, etc; e i sostantivi femminili plurali in «-e»: scuole, lavagne, borse, mamme, finestre, etc.

Neanche a dirlo… le cose non stanno così:

- ci sono sostantivi maschili singolari che terminano in «-e»: re, cane, sole, mese, pane, sale, fiore, nome, etc.

- ci sono sostantivi femminili singolari che non terminano in «-a»: mano, radio, foto, moto, auto, crisi, tesi, etc.

- un sostantivo plurale che termina in «-i» non è necessariamente maschile: amazzoni, analisi, crisi, tesi, ipotesi, diagnosi, prognosi, sintesi, parentesi, metamorfosi, perifrasi, apocalissi, oasi, paresi, enfasi, mimesi, simbiosi, cirrosi, paralisi, dosi, voci, attrici, radici, madri, etc.

- un sostantivo plurale che termina in «-e» non indica necessariamente persone di sesso femminile: guardie, vittime, spie, prede, etc.

Cosa sono allora i generi grammaticali?

In che consistono?

Come scrive Yasmina Pani nel suo libro:

Ogni parlante italiano sa che nella sua lingua madre esistono due generi grammaticali: il maschile e il femminile. Questa non è una consapevolezza intrinseca: il bambino in età prescolare, che apprende spontaneamente la lingua senza studiarne la grammatica, assegna correttamente il genere alle parole, dividendole quindi in due classi, senza averne coscienza. Una volta che il bambino va a scuola, tuttavia, apprende che queste due classi si chiamano, appunto, maschile e femminile, e fa un’associazione che, solo in parte, è fondata: associa cioè il genere maschile agli esseri di sesso maschile, e il genere femminile agli esseri di sesso femminile.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 11%)

Nelle pagine successive, Yasmina spiega molto bene che il collegamento tra il genere grammaticale «maschile/femminile» con il sesso dei referenti è totalmente arbitrario.

Intendiamoci: ci sono casi in cui quando si usa il genere maschile o il femminile ci si riferisce ad un referente maschile o femminile:

- il bambino vs la bambina

- il maestro vs la maestra

- etc.

…ma questo non vale sempre:

- se dico «la mano» non significa che il segmento terminale dei miei arti superiori è una femmina;

- se dico «il libro» non significa che il parallelepipedo composto da fogli stampati e rilegati è un maschio.

Il fatto che i due generi grammaticali si chiamino «maschile» e «femminile» non deriva da una sessualizzazione della realtà.

Anzi: un tempo non esistevano neanche il maschile e il femminile.

Riprendo le parole di Yasmina:

Originariamente, non esisteva distinzione tra maschile e femminile: la distinzione era tra nomi animati e nomi inanimati. Avevamo quindi da un lato i sostantivi che indicavano referenti umani e animali, sia maschili che femminili, e dall’altro tutte le cose inanimate. La nascita della classe del femminile è uno sviluppo successivo, avvenuto in seguito alla separazione dall’anatolico (un gruppo di lingue oggi estinte parlate in Asia Minore, di cui faceva parte, per esempio, l’ittita): le lingue anatoliche, infatti, non hanno il femminile, e questo ci spinge a ipotizzare, con un ragionevole margine di sicurezza, che questa innovazione sia arrivata dopo che le lingue anatoliche si sono separate dal proto-indoeuropeo.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 19%)

Se è chiaro quanto detto fin qui, vorrei tirare in ballo la questione del cosiddetto «maschile sovraesteso».

Con l’espressione «maschile sovraesteso» si intende l’uso del genere maschile plurale in italiano per riferirsi a gruppi misti di persone, indipendentemente dalla presenza di donne:

- quando si dice «tutti» per indicare un gruppo di uomini e donne;

- quando si dice «bambini» per indicare un gruppo di bambini e bambine;

- quando si dice «studenti» per indicare un gruppo di studenti e studentesse;

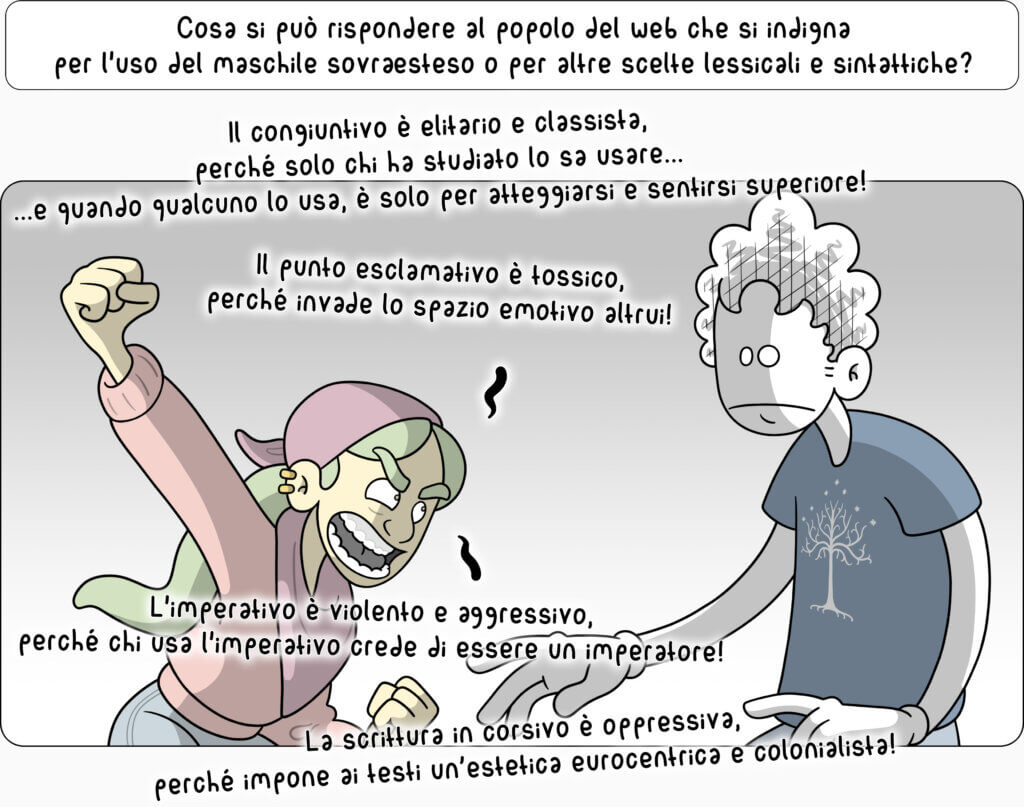

Questa convenzione grammaticale è stata molto criticata negli ultimi anni per la presunta invisibilizzazione del femminile, e sono state proposte “strategie inclusive” come l’uso di entrambi i generi, o l’uso di simboli come lo schwa, per cercare di aggirare il problema.

Come rispondere?

Dunque.

Tanto per cominciare, leggendo il libro di Yasmina ho scoperto che il termine corretto per indicare questo uso grammaticale è quello di «maschile non marcato».

Vi riporto qui sotto le sue parole:

In linguistica è cruciale il concetto di marcatezza, che risale a Roman Jakobson (1939).

Si definisce non marcata una forma che rappresenta il default – la forma base – mentre marcate sono tutte quelle che non sono quella forma. Nelle lingue che hanno il genere grammaticale, soltanto uno, per ovvie ragioni, può essere quello di default, quindi il non marcato (40).

Nel caso dell’italiano e delle altre lingue indoeuropee questo è il maschile (41), e deriva, come abbiamo detto, dalla storia del genere grammaticale nella nostra famiglia linguistica.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 22%)

(40) (pie’ pagina) Per la marcatezza nel campo del genere grammaticale si vedano Gazdar et al. (1985), pp. 29-31, Zwicky (1986), pp. 306-7 e Corbett & Fraser (1999).

(41) (pie’ pagina) Anche se in alcune lingue, come il russo, la situazione è più complicata: si veda per es. Corbett & Fraser (1999), pp. 83 sgg.

Da qualche anno a questa parte – complice una schiera di influencer/guru digiuni di competenze linguistiche – si è diffusa la bufala secondo la quale l’utilizzo del maschile sovraesteso (o non marcato) derivi da una mentalità maschilista.

Anzi, peggio: che il maschile sovraesteso sia la causa di una mentalità maschilista.

Ma è davvero così?

Ovviamente no.

Per dimostrare perché questa affermazione è una fregnaccia vi porto tre prove.

La prima prova è questa.

Quando noi diciamo che l’utilizzo del maschile sovraesteso causa in modo subliminale un comportamento maschilista, pensiamo sempre (e solo) all’utilizzo del maschile sovraesteso in frasi che hanno un’accezione positiva:

- «Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria» (e se ci fossero donne tra questi scienziati?)

- «I professionisti sono stati elogiati per il loro impegno» (e se ci fossero donne tra questi professionisti?)

- «I vincitori hanno ricevuto un premio prestigioso» (e se ci fossero donne tra questi vincitori?)

Invece, nessuno fa mai caso al fatto che il maschile sovraesteso viene utilizzato anche in frasi che hanno una connotazione negativa e/o che possono essere ritenute offensive. Ad esempio quando al tg il conduttore dice:

- «Il ladro ha rapinato la banca» (e se il ladro fosse una donna?)

- «Il colpevole è fuggito dalla scena del crimine» (e se il colpevole fosse una donna?)

- «Un delinquente ha distrutto il parco pubblico» (e se il delinquente fosse una donna?)

- «L’assassino non è ancora stato arrestato» (e se l’assassino fosse una donna?)

Curiosamente, quando il maschile sovraesteso si usa in questi casi, non c’è nessun* paladin* dell’anti-sessismo che dica che queste frasi sono misandriche (cfr. YASMINA PANI, Ibidem, 28%).

La seconda prova è questa.

In italiano – come abbiamo detto – si usa il maschile sovraesteso; in inglese invece non esiste questa struttura grammaticale, perché è una lingua a marcatura molto più neutra per genere (il genere, in inglese, si trova solo nei pronomi «he/him/his», «she/her/hers», etc. ma non nei sostantivi e negli aggettivi).

Se in inglese dico:

- «the students must study», la frase è neutra, e non implica che gli studenti siano solo maschi;

- «my doctor is excellent», la frase è neutra, e non implica che il dottore sia maschio;

- «the engineer arrived early», la frase è neutra, e non implica che l’ingegnere sia maschio;

- «all citizens must vote», la frase è neutra, e non implica che i cittadini siano solo maschi;

Come dicevo prima, ci sono alcune persone che dicono che il maschile sovraesteso deriva da – anzi, causa – una mentalità maschilista.

Se fosse vero, mi aspetterei che i cittadini di tutti i paesi anglofoni – Regno Unito, USA, Australia – siano meno sessisti rispetto agli italiani, ai francesi, agli spagnoli, ai portoghesi e a tutte le persone che parlano lingue col maschile non marcato…

…invece, non mi risulta affatto che sia così: il problema del sessismo e del maschilismo è presente tanto in America quanto in Italia (cfr. YASMINA PANI, Ibidem, 28%).

La terza prova (che poi si collega alla seconda) è questa.

Leggendo il libro di Yasmina, ho scoperto che esistono lingue che hanno il femminile non marcato – cioè lingue nelle quali quando si parla di un insieme di persone composto da maschi e femmine si utilizza il femminile:

- «care sorelle, siamo chiamate a costruire un mondo migliore!», dove per «sorelle» si intende l’insieme di uomini e donne;

- «tutte le lavoratrici dovranno timbrare il cartellino entro le 9:00», dove per «lavoratrici» si intende l’insieme di uomini e donne che lavorano nell’ufficio;

- «le dottoresse sono riunite in sala conferenze», dove per «dottoresse» si intende l’insieme di medici maschi e femmine;

- etc.

Se il maschile sovraesteso causa una mentalità maschilista, dovrebbe valere anche l’inverso – e cioè che il femminile sovraesteso causi maggior rispetto e considerazione per le donne.

Ma è davvero così?

Vi riporto le parole di Yasmina:

A proposito della correlazione tra genere non marcato e sessismo, ci pare opportuno citare quelle lingue che hanno invece il femminile come default: ebbene sì, esistono! Una delle più studiate è la lingua Maasai della famiglia nilotica (1).

Nella società Maasai il potere economico è detenuto dagli uomini, di cui le donne sono una proprietà acquistabile (2); questo esempio può sembrare banale, ma è semplicemente un’indicazione del fatto che non necessariamente la struttura della lingua rispecchia la società!

Nella stessa direzione ci portano le altre lingue che hanno il femminile come non marcato:

– Lingua Seneca (America settentrionale): il femminile è usato per riferirsi a persone generiche indefinite (Chafe 1967 p. 13 e 1977 p. 519). Lo stesso avviene in un’altra lingua irochese, la lingua Mohawk (Bonvillain 2003). Queste società avevano una struttura matrilineare per quanto riguarda l’asse ereditario, ma i capi delle tribù potevano essere solamente uomini, che quindi comandavano effettivamente (3).

– Goajiro, lingua arawak (sud America): ha due generi, uno per i referenti umani maschi, uno per tutto il resto (quindi anche le donne), ed è questo secondo genere che viene usato come generico (Holmer 1949 p. 110). Anche in questo caso i ruoli di potere, sia politico che religioso erano detenuti dagli uomini, nonostante la discendenza matrilineare (4).

– Gallese: il pronome femminile è usato nelle frasi impersonali (King 1993). Il gallese è una lingua celtica, quindi indoeuropea, parlata (ormai molto poco) nel Galles, in Regno Unito, dunque in un luogo in cui anche ora si denuncia una sproporzione tra la situazione degli uomini e quella delle donne.

– Lingua Diyari aborigena: ha due generi, di cui il default è quello che riguarda referenti animati di sesso femminile (Corbett 1991, p. 11). Nelle società aborigene, la donna è subordinata all’uomo sotto il profilo politico (5).

– Lingue omotiche, come Dizi, Wolaitta, Zayse, Zargulla: il femminile è il genere non marcato, usato per le entità senza sesso o nelle frasi indefinite (Hayward 1989, Amha 2012). Lo stesso vale per la lingua Maale (Amha 2001, pp. 45–46) e lo Yemsa (Lamberti 1993b p. 69; Zaugg-Coretti 2013, p. 136). Le lingue omotiche sono parlate in Etiopia, dove le donne subiscono tuttora discriminazioni (6).

– Lingua Hadza (Tanzania): per i gruppi costituiti da maschi e femmine, si usa il femminile. La società che parla queste lingue è costituita da un piccolo gruppo di cacciatori e raccoglitori e prevede dei ruoli di genere molto definiti (7).

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 29%)

(1) (Si vedano Tucker & Mpaayei (1955), p. 27 e D. L. Payne (1998))

(2) (Spencer (1979); Galaty (1979); Spear & Waller (1993))

(3) (Trigger (1976); Tooker (1984))

(4) (Watson (1972))

(5) (Warner (1937))

(6) (Wright (2020))

(7) (Miller (2008), Edenmyr (2004))

Yasmina conclude il paragrafo citando Marianne Mithun, linguista americana (classe ’46) specializzata in lingue degli indiani d’America e tipologia linguistica:

Ci rifacciamo alle parole di Marianne Mithun (in Corbett 2014, p. 140), la quale afferma molto chiaramente che l’uso del femminile generico nelle lingue che lo prevedono non deriva da una maggiore considerazione delle donne, ma da relazioni molto più complesse, che vanno ritrovate nella grammatica storica di quella lingua – guardacaso la stessa cosa che abbiamo detto per l’italiano!

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 29%)

Insomma.

Penso sia arrivato il momento di tirare le fila e rispondere alla domanda: l’utilizzo del maschile sovraesteso (non marcato) causa una mentalità e un comportamento maschilisti?

No.

La tesi non sta in piedi.

Se ci sono comportamenti sessisti nella nostra società, la colpa non è della lingua; la causa è da cercare altrove.

2 • Debunking di alcuni studî “scientifici” sul linguaggio inclusivo

Dopo aver confutato la bufala secondo la quale il maschile sovraesteso provoca una mentalità maschilista, Yasmina alza il tiro e pone una domanda che va ancor più al nocciolo della questione: la lingua influenza il pensiero?

A me che sono digiuno di studî linguistici – su due piedi – verrebbe da rispondere che «sì, ovviamente la lingua influenza il pensiero».

O, per lo meno, mi verrebbe da dire che un vocabolario ricco permette di esprimere con maggiore precisione emozioni, stati d’animo e pensieri complessi.

Non so… mi vengono in mente varî esempî:

- quando si vuole esprimere l’amore in una relazione: una persona innamorata – se ha un vocabolario ampio – può articolare i propri sentimenti in modo più profondo, non limitandosi ad un banale «ti amo», ma esprimendo le sfumature delle proprie emozioni, come l’ammirazione, la tenerezza, l’empatia, etc;

- quando si vuole esprimere un’opinione in un dibattito: in un confronto con gli altri, chi dispone di un vocabolario ricco può presentare le proprie idee con maggiore chiarezza, usando termini specifici e sfumature che rendono il discorso più persuasivo e/o meno fraintendibile;

- quando si vuole esprimere un disagio in psicoterapia: durante una seduta con uno psicoterapeuta, una persona con un lessico variegato può descrivere con precisione il proprio malessere… distinguendo, ad esempio, tra ansia, paura, tristezza o senso di vuoto – cosa che può aiutare il terapeuta a comprendere meglio il problema, per poter meglio aiutare il paziente;

- quando si vuole insegnare o trasmettere conoscenze: un insegnante con un lessico ricco può spiegare concetti complessi in modo più accessibile, adattando il linguaggio al pubblico… magari ricorrendo a metafore o similitudini per rendere le idee più comprensibili;

- quando occorre gestire un conflitto: in una discussione, chi ha un vocabolario ampio può esprimere frustrazione o disaccordo senza ricorrere a toni aggressivi, scegliendo parole che chiariscano il proprio punto di vista e favoriscano una risoluzione costruttiva – ad esempio: «quando ti comporti in questo modo, mi fai sentire trascurata» e non «sei uno stronzo!».

Insomma, dall’alto del mio nulla, mi verrebbe da dire che chi ha un vocabolario più ampio è come un pittore che vuole dipingere un quadro ed ha a disposizione cento, mille, diecimila colori… contro una persona che ha a disposizione solo cinque, dieci, venti colori.

La questione che però pone Yasmina nel libro ha a che fare con l’utilizzo del fantomatico «linguaggio inclusivo» – cioè con l’utilizzo di un certo tipo di pronomi (he/him, she/her), o di sostantivi neutri (ad esempio, quando si dice «ogni persona ha diritto alla libertà» anziché «ogni uomo ha diritto alla libertà»), o di caratteri speciali (lo schwa, gli asterischi, etc.) in modo da modificare il pensiero e quindi il comportamento delle persone, “educandole” a non essere sessiste.

Ecco.

Questa strategia funziona?

Questo cambiamento della lingua avrebbe ripercussioni sulla società?

In altre parole: è dimostrato che a un mutamento della morfosintassi corrisponde un cambio di mentalità?

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 44%)

Vi riporto nuovamente le parole di Yasmina:

Sulla relazione tra pensiero e linguaggio è stato scritto, e ancora si scrive, moltissimo.

I sostenitori dello schwa, e del linguaggio inclusivo in generale, si basano in particolare su una teoria, di origine piuttosto antica, che ipotizza che a una diversa lingua corrisponda un diverso modo di pensare: cioè, per essere precisi, che la lingua che parliamo influenzi in modo consistente la nostra mentalità e visione del mondo. Quest’ipotesi è nota con il nome di ipotesi Sapir-Whorf, dai nomi di due studiosi ai quali è comunemente (e, in realtà, impropriamente) associata (1).

Nella sua formulazione più radicale, essa sostiene che la lingua determini nettamente il modo di pensare; tale formulazione è stata però oggi abbandonata, e ne viene indagata una versione più ragionevole, secondo la quale l’influenza è presente, ma non in modo così decisivo.

È evidente che, accogliendo questa ipotesi, si è inclini a voler intervenire sulla lingua, così da produrre un cambiamento nella mentalità dei parlanti. Da qui nascono, infatti, le proposte sul linguaggio inclusivo, che hanno l’obiettivo di generare un aumento della sensibilità e dell’attenzione nei confronti di donne e persone omosessuali e appartenenti alla comunità trans e non binaria.

Posto che – come si è detto – se anche fosse vero che la lingua influenza il pensiero, ciò non sarebbe sufficiente a consentirci di alterarla artificialmente; ora ci interessa verificare se questa correlazione sia mai stata dimostrata. Attualmente, fuori dal dibattito scientifico e in quello “popolare”, l’assunto che la lingua modifica il modo di pensare viene dato automaticamente per vero. È una frase che si legge ovunque, e che si sente anche per bocca di studiosi, i quali, evidentemente, non sentono il bisogno di confortarla tramite dati attendibili.

Il nostro lavoro ha precisamente l’intento opposto.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 44%)

(1) (Edward Sapir è stato un linguista e antropologo statunitense, e Benjamin Whorf fu suo allievo. Sapir espresse i principi di questa ipotesi nel suo saggio The Status of Linguistics as a science (1929), e Whorf la riformulò nel suo Science and Linguistics (1940). Il primo saggio si può trovare in Sapir, Selected Essays (1961), il secondo in Whorf, Selected Writings (1956))

Nelle pagine successive, Yasmina procede in modo puntuale e metodico.

Innanzitutto spiega che tutte le persone che nel mondo accademico sostengono la tesi secondo la quale la lingua influenza il pensiero, utilizzano come base delle proprie argomentazioni uno studio del 2001 della psicologa bielorussa di origine ebraica Lera Boroditsky (classe ’76)…

…questo studio però non supporta la versione rigida dell’ipotesi Sapir-Whorf (quella secondo la quale «la lingua determina nettamente il modo di pensare»), ma si limita ad affermare soltanto «che la lingua madre di un parlante ha una notevole influenza sul suo modo di pensare» (YASMINA PANI, Ibidem, 45%).

Di fronte alla pubblicazione della Boroditsky, la Pani fa due cose:

- innanzitutto mette in guardia contro l’uso improprio di questo studio da parte di simpatizzanti del linguaggio inclusivo che «in nome della scienza» affermano cose non vere;

- quindi spiega in modo abbastanza inoppugnabile che il suddetto studio è stato contraddetto: negli anni successivi infatti, altri studiosi hanno cercato di replicarlo, ma i test hanno avuto esiti negativi (viene citata la pubblicazione di January & Kako del 2006 – che include sei esperimenti non riusciti – lo studio di Tse & Altarriba del 2008, quello Chen & O’Seaghdha del 2013, ed altri paper che confutano il lavoro di Boroditsky).

Tra l’altro, Yasmina fa notare che lo studio della Boroditsky si basa su un campione limitato di 70 persone – un numero insufficiente per trarre conclusioni definitive.

Insomma, la mancanza di replicabilità ne mina la validità scientifica (cfr. YASMINA PANI, Ibidem, 47%).

Questo non significa che l’ipotesi secondo la quale la lingua influenza il pensiero sia falsa…

…però che – in mancanza di prove solide, scientifiche, replicabili – ci troviamo nell’ambito delle opinioni (nell’ipotesi migliore) o della fuffa (nel caso di tanti paladini dell’inclusività di Instagram e TikTok).

In sintesi: la questione del rapporto tra linguaggio e pensiero rimane ancora aperta e dibattuta.

~

Confutato l’articolo di Boroditsky, Yasmina passa ad esaminare il lavoro di Pascal Gygax, uno psicologo cognitivo e linguista svizzero (classe ’74) famoso per i suoi studi sul sessismo linguistico e sull’impatto del genere grammaticale sulla percezione mentale.

Nel 2021, Gygax ha scritto (insieme a due colleghi) un libro dal titolo «Le cerveau pense-t-il au masculin?» – che tradotto significa «Il cervello pensa al maschile?».

La tesi del libro è ancora una volta la stessa: le lingue che prevedono l’utilizzo del maschile non marcato (come il francese, l’italiano e il tedesco) influenzano la rappresentazione mentale e la percezione dei ruoli di genere; attraverso una sintesi di studi sperimentali, Gygax e colleghi “dimostrano” che il maschile sovraesteso non è percepito come neutro, ma tende a evocare immagini maschili, contribuendo così a una rappresentazione distorta e sessista della realtà.

Come spiega Yasmina (cfr. YASMINA PANI, Ibidem, 49-50%), questo libro in realtà non contiene nuovi studi, ma è semplicemente una rassegna dei precedenti studî, che sono già stati confutati – o a causa della loro non riproducibilità (e dunque non scientificità), oppure perché i campioni esaminati non erano abbastanza rappresentativi (come nel caso dello studio della Boroditsky citato più sopra, al quale hanno preso parte solo 70 persone).

~

L’ultimo studio che Yasmina prende in esame nel capitolo in realtà non rientra nell’ambito del linguaggio inclusivo e del rapporto tra maschile sovraesteso e linguaggio…

…si tratta infatti del «Gender Gap Report», il rapporto annuale pubblicato dal World Economic Forum (WEF) che misura le disuguaglianze di genere in vari Paesi del mondo.

Ho trovato comunque interessante le considerazioni di Yasmina a proposito del cherry-picking che spesso viene attuato quando si parla del sessismo.

Ecco cosa scrive:

I parametri valutati per stabilire il grado di parità tra i sessi, nelle nazioni del mondo sono di tipo economico, politico e sanitario; si osservano cioè la distribuzione dei due sessi nei vari settori dell’economia e della politica, il grado di istruzione, l’aspettativa di vita.

È interessante notare che l’analisi della disparità tra i sessi riguarda soltanto le possibilità offerte alle donne: quando, per esempio, risulta che le donne rappresentano la più alta percentuale di laureati, questo dato non viene valutato come “gender gap”.

Oltre a questo, manca completamente l’analisi di dati cruciali, come le morti sul lavoro, l’affidamento della prole e il mantenimento in caso di divorzio, la percentuale di senzatetto o di suicidi: tutti dati che, se valutati, mostrerebbero notevole disparità tra i due sessi, a svantaggio degli uomini; come inquadreremmo, dunque, questo risultato in un’analisi del maschilismo della lingua?

Questa premessa ci pare necessaria per avvertire il lettore del fatto che quando si parla di sessismo lo si fa sempre, curiosamente, partendo da dati accuratamente viziati. È chiaro, dunque, che uno studio che parta da simili presupposti non può che generare dubbi circa l’assenza di pregiudizi ideologici, confermata del resto anche dal fatto che, puntualmente, viene citata solo la bibliografia a favore del relativismo linguistico, come se tutta quella a sfavore non esistesse.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 51-52%)

Insomma.

Tirando un po’ le fila di quanto detto da Yasmina.

Se si cerca nella letteratura scientifica, si possono trovare articoli che dicono di aver “dimostrato” il sessismo di quella lingua o il maschilismo di quell’altra…

…però, se si esaminano queste pubblicazioni accademiche un po’ più da vicino – con un minimo di competenze linguistiche – ci si rende conto del fatto che spesso e volentieri sono studî viziati.

Al termine del capitolo – dopo aver passato in rassegna un assortimento molto ampio di paper e studî su questi temi – Yasmina commenta in questo modo:

Il lettore avrà quindi ormai capito che, sottoponendo ad accurata analisi queste ricerche, si arriva sempre a concludere che non dimostrano, di fatto, nulla.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 53%)

~

Disclaimer: il paragrafo è terminato, e potete scrollare fino al successivo; per chi fosse interessato però, vi lascio qui sotto un mini-paragrafo opzionale con un’ultima citazione di Yasmina, che confuta la bufala secondo la quale nella lingua Inuit esistono decine di parole diverse per esprimere il concetto di «neve». Che c’entra col discorso fatto qui sopra? Se avrete la pazienza di leggere, lo scoprirete…

La bufala delle decine di parole nella lingua Inuit per dire «neve» (clicca per espandere)

Una delle lingue che più spesso si citano a sostegno [dell’ipotesi Sapir-Whorf] è la lingua inuit. È entrata non solo nella vulgata popolare, ma anche in quella accademica, la convinzione che gli inuit abbiano decine di parole diverse per indicare la neve. Da questo, secondo il già nominato Whorf, si potrebbe dedurre che gli inuit vedono la neve in modo diverso rispetto agli altri: ne percepiscono cioè sfumature a noi ignote (1). Questa leggenda è stata tramandata nei decenni a venire, nonostante un puntuale articolo di Laura Martin (2) abbia spiegato che si tratta di un fraintendimento, e che Whorf non fornisce fonti a sostegno di quanto afferma e male interpreta quelle poche che si possono individuare. Come spiegato – non senza una buona dose di pungente ironia – da Geoffrey Pullum (3) la fonte di riferimento è un testo di Franz Boas sugli indiani del Nord America (4). Qui l’autore spiega che, mentre in inglese le parole che indicano i vari tipi di neve e precipitazioni derivano da radici diverse, nelle lingue eschimesi hanno tutte la medesima radice. Tutto il resto (“millemila” parole diverse per le sfumature della neve, conseguente capacità sovrannaturale degli eschimesi di riconoscere le gradazioni del bianco) è pura leggenda, tramandata, con incredibile mancanza di serietà e rigore, perfino tra gli studiosi. Oggi nessun linguista serio sostiene più questa favola delle parole per la neve nella lingua inuit. Tuttavia, questa storia è utile non solo per preparare il lettore a un eventuale interlocutore poco informato che tenti ancora di tirarla fuori ma, soprattutto, per spiegargli che un articolo pubblicato su una rivista scientifica non è sinonimo di verità, e che anche gli studiosi che godono di una certa fama possono cadere nei tranelli delle bufale – o diffonderle volutamente. Nel caso dell’ipotesi del relativismo linguistico, questo accade abbastanza spesso.

YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 44-45%

(1) (pie’ pagina) Whorf, op. cit.

(2) (pie’ pagina) “Eskimo Words for Snow”: A Case Study in the Genesis and Decay of an Anthropological Example (1986). The great Eskimo vocabulary hoax (1989).

(3) (pie’ pagina) Boas (1911).

(4) (pie’ pagina) Si vedano per es. Haun et al. (2011), Fuhrman et al. (2011) e, per un riassunto degli studi in favore del relativismo, Everett (2013).

3 • Lo schwa

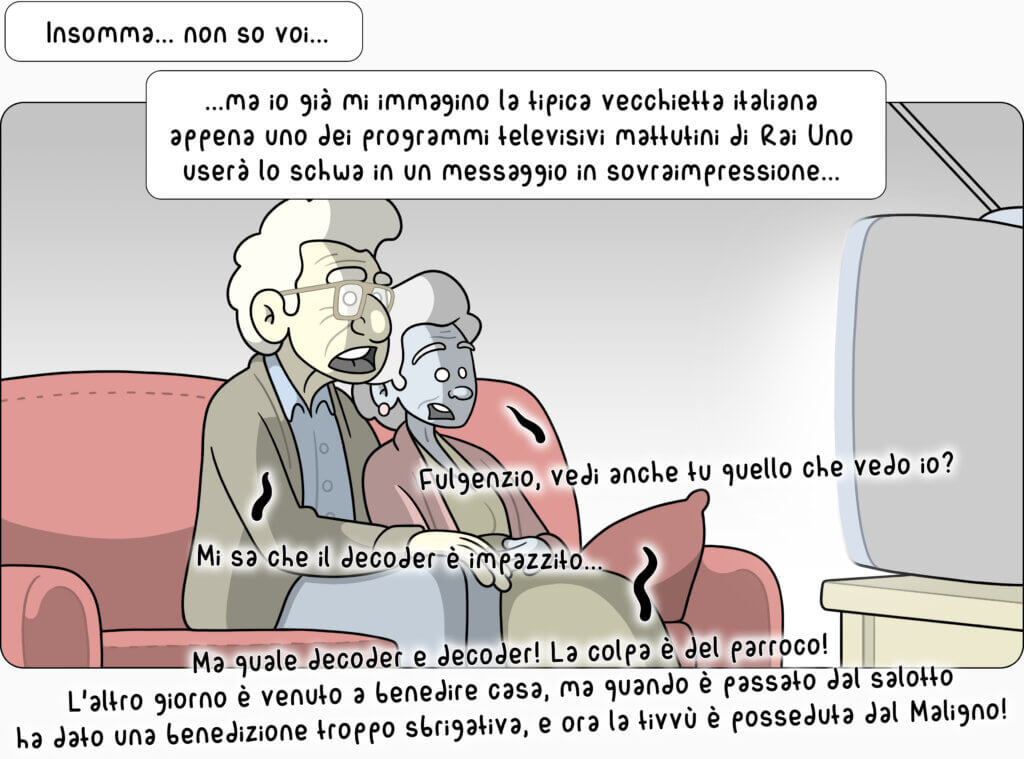

Un’altra moda che si è diffusa negli ultimi anni nell’ambito del linguaggio inclusivo e delle rivendicazioni di genere è quella dell’utilizzo dello schwa.

Per chi fosse rimasto ibernato negli ultimi anni, lo schwa (ə) è un simbolo preso in prestito dall’alfabeto fonetico per rappresentare una vocale neutra, né maschile né femminile.

Si pronuncia come la prima «a» di «banana» in inglese: [bəˈnænə] – un suono a metà tra la «a» e la «e».

Oppure come la «e» quando in francese si dice «je parle» – anche qui, a metà tra la «a» e la «e».

Come si utilizza?

Se ad esempio si deve inviare una email ad un gruppo di persone composto da uomini e donne, anziché scrivere «buongiorno a tutti e a tutte» si può scrivere «buongiorno a tuttə», utilizzando la vocale -ә come desinenza.

Che dire?

Non vorrei estinguere l’entusiasmo di nessuno… ma io ho sempre pensato che lo schwa fosse l’ananas sulla pizza della grammatica… il tofu del linguaggio… il calzino bianco nei sandali dell’italiano scritto…

Lo schwa è divenuto noto al grande pubblico grazie al suo utilizzo sui social da parte di attiviste femministe come Michela Murgia (1972-2023) e Vera Gheno (classe ’75) negli ultimi anni…

…in realtà però l’idea del suo utilizzo risale a una decina di anni fa:

La proposta pare essere stata diffusa per mano di Luca Boschetto, digiuno di materia linguistica ma appassionato di tematiche di genere, il quale è il fondatore del sito web www.italianoinclusivo.it.

Su questo sito è possibile trovare una proposta molto articolata, che riguarda non solo la desinenza -ә applicata a sostantivi, aggettivi e participi passati, ma anche agli articoli e ai pronomi […].

Sebbene la proposta sia in circolazione dal 2015, solo negli ultimi anni è divenuta popolare, tanto da comparire addirittura in un articolo scritto da Michela Murgia per l’Espresso, e poi in alcuni libri (*).

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 7%)

(*) (pie’ pagina) Ricordiamo L’uomo ricco sono io, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri; Femminili singolari, di Vera Gheno (seconda edizione); In altre parole. Dizionario minimo di diversità, di Fabrizio Acanfora

Qual è la criticità dello schwa?

Lo ha già detto Yasmina nella frase che vi ho letto: Luca Boschetto è digiuno di materia linguistica.

La proposta che presenta sul suo sito sembra ben strutturata; Boschetto spiega come utilizzare lo schwa in ogni categoria grammaticale della lingua italiana:

- come articolo determinativo: al posto di usare «il», «lo», «la» si utilizza «lǝ»;

- come articolo intereminativo: al posto di «un», «uno», «una» si utilizza «unǝ»

- come preposizione articolata: al posto di «del» o «delle» si utilizza «dellǝ»; al posto di «al», «allo» o «alla» si utilizza «allǝ», etc;

- etc.

Il problema però è presto detto:

Senza alcun dubbio, nel leggere queste forme, avrete pensato che sembrano davvero le forme femminili. Infatti, se noi leggessimo la frase *«lǝ commessǝ chiuse il negozio», penseremmo che la persona di cui si parla sia una femmina, la commessa.

Questo accade perché l’articolo è davvero molto simile a quello femminile (oltre al fatto che, anche a livello grafico, lo schwa somiglia alla lettera a scritta in stampatello minuscolo – altro motivo per cui è la soluzione meno intelligente che si potesse immaginare).

Chiaramente, se invece leggessimo *«ǝl commessǝ» penseremmo alla preposizione articolata “al”, e la frase ci sembrerebbe agrammaticale, cioè scorretta in italiano (cosa che, chiaramente, è anche nel primo caso, beninteso: di qui l’asterisco).

Insomma, non se ne esce! Qualunque forma si scelga, noi la reinterpreteremo secondo una delle forme effettivamente esistenti in italiano. Lo sforzo che dovremmo fare per ricordarci, ogni volta, che quello è uno schwa e che dunque la persona di cui si parla non è né maschio, né femmina, è insostenibile da un punto di vista pragmatico. Nessuno comunicherebbe in questo modo, perché la comunicazione è un atto che deve essere chiaro e il più possibile semplice.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 69-70%)

L’uso dello schwa – come sottolinea Yasmina – non semplifica la comunicazione, ma la complica inutilmente.

Lungi dal promuovere un linguaggio inclusivo, introduce ambiguità che confondono il lettore e che richiedono uno sforzo interpretativo costante.

Tutto questo – neanche a dirlo – compromette la fluidità e la chiarezza, e rende la comunicazione meno intuitiva.

Tra l’altro, gli esempî fatti qui sopra da Yasmina si riferiscono a parole nelle quali è la desinenza a definire se un sostantivo è maschile o femminile…

…le cose però si complicano ulteriormente quando non è la desinenza, ma il suffisso, a variare tra sostantivi maschili e femminili.

Che significa?

Lascio nuovamente la parola alla linguista:

La situazione sembra già abbastanza complicata così, e indurrebbe qualsiasi persona dotata di un po’ di onestà intellettuale ad abbandonare l’impresa; tuttavia non è finita qui.

Infatti il “problema” non è costituito solo dalle desinenze: in italiano l’informazione di genere è data anche dai suffissi.

Lo spiega in modo molto chiaro la professoressa De Santis nel suo articolo “10 tesi per una lingua ragionevole” pubblicato sul suo blog (112).

Prendiamo l’esempio più immediato: in italiano abbiamo lo scrittore e la scrittrice, l’autore e l’autrice, e così via. In questo caso non è la desinenza a dirci se il referente è di sesso maschile o femminile, ma il suffisso: -tore è maschile, -trice è femminile.

In questo caso, quindi, anzitutto sostituire la -e con uno schwa sarebbe un errore, perché non è una desinenza di genere, ma solo di numero; ma non avrebbe nemmeno alcun effetto, poiché andrebbe comunque attaccata ad uno dei due suffissi, e quindi, di nuovo, i parlanti interpreterebbero la parola come maschile o come femminile.

Curiosamente, in questo caso la scelta di Italiano inclusivo è la forma maschile!

Si propone infatti *pittorǝ per il singolare e *pittorз per il plurale. Evidentemente, senza accorgersene, anche loro hanno ritenuto il suffisso -tric(e) troppo marcato per poter rappresentare un “non genere”!

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 71-72%)

Domanda: se ci sono così tanti problemi legati all’utilizzo dello schwa, come mai se ne parla ancora così tanto e viene tuttora utilizzato in molti contesti?

A lume di naso, mi verrebbe da dire che i motivi sono due:

- quando è nato lo schwa, i linguisti più competenti avranno pensato che fosse una trovata di marketing degli attivisti dell’inclusività per avere qualche interazione in più sui social (d’altronde, più un’idea è strana, più è facile che scateni l’effetto clickbait) – e quindi, verosimilmente, non hanno dato peso a questa proposta linguistica;

- il mondo LGBT/femminismo/attivismoinclusivo invece ha preso sul serio questa idea, e ha cavalcato l’onda di questa stramberia linguistica con così tanta sollecitudine che è riuscito a portare “dalla sua parte” buona parte del sottobosco di Instagram, TikTok e fruitori dei social dello swipe compulsivo.

Quando poi “i buoi sono scappati dalla stalla”, qualcuno ha cercato di arginare il problema con un po’ di serietà… ma ormai era troppo tardi:

Data la preoccupante diffusione di quella che sembrava, inizialmente, un’idea così folle da non necessitare del commento degli esperti, i linguisti hanno iniziato, recentemente, a spiegare pubblicamente le ragioni della scienza, che afferma, senza troppi dubbi, che proporre di modificare artificialmente una lingua nella sua struttura è folle (*). I loro interventi sono stati tuttavia ignorati, anche a causa della voce di qualche linguista “fuori dal coro”.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 8%)

(*) (pie’ pagina) Tra i linguisti che sono intervenuti: Edoardo Lombardi Vallauri, Raffaele Simone, Paolo D’Achille (per l’Accademia della Crusca), Cecilia Robustelli, Cristiana de Santis, Roberta d’Alessandro, Luca Serianni. Trovate i link agli articoli nella sitografia in fondo al libro

4 • Il misgendering

Nel sito web di Luca Boschetto (l’inventore dello schwa, vedi precedente paragrafo) c’è una sezione intitolata «Domande frequenti».

All’interno di questa sezione, a un certo punco c’è scritto: «Nella nostra idea, la declinazione che proponiamo è inclusiva e non comprende solo chi non si riconosce nel maschile e nel femminile, ma ogni persona».

A cosa allude?

Come sicuramente saprete, negli ultimi anni nei paesi anglofoni è esplosa la moda di dichiarare i propri pronomi personali (he/him, she/her, they/them):

- nei contesti reali — sui badge che si usano al lavoro…

- …ma anche sui social – accanto al proprio nome utente.

Questa pratica nasce dal desiderio di rendere visibile la propria identità di genere.

Infatti, una delle più grandi mancanze di rispetto nel mondo del linguaggio inclusivo è il cosiddetto misgendering, vale a dire l’atto di attribuire ad una persona – con l’utilizzo dei pronomi sbagliati – un genere che non corrisponde alla sua identità di genere:

- utilizzare i pronomi maschili he/him con qualcuno che si identifica in una donna;

- utilizzare i pronomi femminili she/her con qualcuno che si identifica in un uomo;

- utilizzare i normali pronomi singolari con qualcuno che è trans o non binario, e vorrebbe che ci si rivolgesse a lui con i pronomi they/them;

- etc.

Che dire?

Dunque.

Senza voler mancare di rispetto a nessuno, io credo che non si possa assecondare fino in fondo l’individualismo di tutti.

Il linguaggio serve per descrivere una realtà oggettiva condivisa tra i parlanti.

Se ogni individuo può ridefinire arbitrariamente il proprio genere, il linguaggio diventa precario ed inefficace.

Accettare senza limiti la percezione che qualcuno ha di sé stesso implica che la percezione soggettiva prevale sul dato biologico… ma se le cose stanno così, si rischia una frattura epistemologica – cioè una spaccatura nel modo in cui percepiamo la realtà.

L’idea che ciascuno possa “definirsi come vuole” ignora il limite naturale e sociale dell’essere umano: la nostra identità infatti è sempre relazionale – fondata cioè su coordinate fisiche, storiche, culturali e biologiche.

Se ognuno può pretendere che gli altri lo riconoscano secondo un’identità arbitraria, si sovverte il principio di realtà condivisa (per chi volesse approfondire, lo rimando a questa pagina del blog in cui ho parlato di gnoseologia e di realtà).

Se si vìola il principio di realtà, allora “vale tutto”, e mi posso arbitrariamente identificare…

- …in un ottantaquattrenne pensionato;

- …in un animale (se volete avere un brividino di inquietudine lungo la schiena, vi rimando a questo video)

- …in un attore di Hollywood;

- …in una persona con la 104;

Offendersi per il fatto che gli altri percepiscono la realtà (e mi percepiscono) in modo diverso da come lo faccio io è un’isteria dell’epoca moderna.

Tanto per fare un esempio sciocco.

Io credo in Dio.

So che ci sono tantissime persone che non credono in Lui.

Ma non chiedo alle persone intorno a me di fingere di credere in Dio «perché sennò mi offendo».

Non è possibile costruire un’etica basandosi su ciò che ciascuno può percepire come «violenza», perché il vissuto soggettivo non può essere criterio normativo universale.

Esigere che tutti si adeguino alla mia percezione della realtà mette a rischio la libertà di parola e di pensiero.

5 • Il peso delle ideologie sul linguaggio inclusivo

Prima che avessi la possibilità di approfondire queste tematiche, credevo che la questione del linguaggio inclusivo, le polemiche sul sessismo delle lingue romanze e tutte queste battaglie lessicali fossero una moda di questi ultimi anni – caratterizzati da polarizzazioni ed isterie collettive.

Invece ho scoperto che la prima pubblicazione italiana sul tema del sessismo del linguaggio risale alla fine degli anni ’80.

Nel 1987, la linguista e attivista femminista Alma Sabatini (1922-1988) ha scritto un fascicolo intitolato «Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana» – cui ha fatto seguito l’anno successivo il libro «Il sessismo della lingua italiana».

Entrambi i lavori sono stati pubblicati per conto della Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo della Sabatini era quello di fornire delle linee guida pratiche per evitare l’uso di un linguaggio sessista, promuovendo un linguaggio inclusivo e rispettoso della parità di genere.

Questo per quanto riguarda l’Italia… ma se ci spostiamo all’estero, la questione può essere ulteriormente retro-datata.

Nel mondo anglofono, queste battaglie risalgono agli anni ’60-’70 – in concomitanza con la seconda ondata del femminismo, quando si è iniziato a parlare del sessismo del linguaggio, ed è stata aperta la strada alla critica delle strutture linguistiche che perpetuano – a detta di alcune attiviste – disuguaglianze di genere.

Un aspetto che ho trovato interessante è che per combattere queste battaglie linguistiche si è scelto di risignificare alcune parole, attribuendo loro nuove definizioni in linea con le istanze femministe.

A titolo di esempio, Yasmina Pani nel suo libro parla dello slittamento semantico della parola «patriarcato» (cfr. YASMINA PANI, Ibidem, 4%).

Fino alla generazione precedente alle lotte femministe, la parola «patriarcato» non aveva un’accezione negativa.

Infatti, nelle scienze sociali del XIX secolo (nelle opere di antropologi come Johann Jakob Bachofen o Lewis Henry Morgan), «patriarcato» era un termine tecnico per descrivere sistemi basati sul potere maschile, spesso contrapposto a sistemi «matriarcali».

Nello specifico:

- nelle strutture sociali, la parola «patriarcato» indicava l’organizzazione familiare o tribale in cui il padre o un uomo anziano deteneva l’autorità;

- in contesti religiosi, invece indicava l’autorità di una figura ecclesiastica – come i patriarchi della Chiesa cristiana.

Però – a causa della pressione ideologica – la parola «patriarcato» è diventata sempre più controversa e carica di un’accezione negativa… al punto che nei più recenti manuali di antropologia gli autori hanno scelto di utilizzare perifrasi – come ad esempio «discendenza patrilineare» (Yasmina riporta il caso del manuale di Francesco Remotti del 2012 e di Ugo Fabietti del 2015) – pur di non usare quella che ormai si è trasformata in una parolaccia.

Un altro gruppo di parole che nei paesi anglofoni è oggetto di controversie è quello dei composti con l’elemento “man” al loro interno:

- chairman, presidente

- policeman, agente di polizia

- salesman, venditore/commesso

- mankind, umanità/genere umano

Negli ultimi anni, enti pubblici e privati, aziende e agenzie stampa hanno adottato, nei loro comunicati ufficiali, versioni neutre di queste parole, sostituendole con termini “più inclusivi”:

- chairperson al posto di chairman

- police officer al posto di policeman

- salesperson/sales representative al posto di salesman

- humankind/humanity al posto di mankind

Qual è il problema di queste sostituzioni?

Il problema è che si basano sull’assunzione per cui il morfema «man» significhi «uomo maschio»… ma questa è una fregnaccia!

Potete controllare su qualsiasi dizionario – online o cartaceo – o potete chiedere ad una IA (chatGPT, Grok, Claude, Gemini): il prefisso/suffisso «man-» deriva dal proto-germanico *mann-, che a sua volta deriva dal proto-indoeuropeo *man- o *mon-, e significa «uomo» o «persona» in senso generico, senza distinzione di genere.

La particella «man» non si riferisce esclusivamente agli uomini, ma all’umanità nel suo complesso, come il latino «homo».

In latino infatti:

- «homo» è l’essere umano in senso generico, senza distinzione di genere;

- «vir» è l’uomo adulto di sesso maschile;

- «mulier» è la donna adulta di sesso femminile.

Spesso, le attiviste femministe che si ergono a paladine del linguaggio inclusivo cadono in questo errore, che si chiama paretimologia, ovvero «la modifica di una parola a causa dell’influenza di un’altra, che si ritiene erroneamente collegata alla prima» (YASMINA PANI, Ibidem, 5%).

A tal proposito, non so se vi ricordate la gaffe del 2021 del deputato democratico statunitense Emanuel Cleaver, pastore metodista e rappresentante del Missouri alla Camera dei Rappresentanti.

Durante la preghiera di apertura del 117° Congresso USA il 3 gennaio 2021, Cleaver ha concluso con la frase «amen and awoman», credendo erroneamente che «amen» fosse legato alla parola inglese «men»…

…mentre invece «amen» è una parola ebraica che significa «così sia» e non ha nulla a che vedere con gli uomini – né tanto meno con l’uomo maschio.

~

La questione della sostituzione di alcune parole di uso comune con altre ritenute «più inclusive» o «meno discriminatorie» mi fa venire in mente la modifica del lessico relativo alla disabilità nei documenti della Repubblica italiana dalla sua fondazione ad oggi.

Non so se avete mai letto l’articolo 38 della Costituzione… ma a un certo punto dice:

[…] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

(Costituzione Italiana, dall’articolo n.38)

Quando la Costituzione è stata scritta, queste parole avevano il seguente significato:

- inabile: (dal latino in-habilis, «non abile») chi non è in grado di lavorare a causa di limitazioni fisiche o mentali;

- minorato: (dal latino minor, «minore») termine che implica una riduzione di capacità rispetto a una norma.

Ora.

Come dicevo più sopra, io non sono un linguista, né un filologo, ma presumo che negli anni successivi alla nascita della Repubblica qualcuno si sia reso conto del fatto che queste due parole avevano una connotazione negativa – dato che enfatizzano il deficit delle persone incapacitate…

…e quindi qualche anno dopo si è pensato di ammorbidire l’espressione: a partire dalla Legge n. 118 del 30 marzo 1971 («Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili») i documenti hanno iniziato ad utilizzare il termine «invalidi» (e tutti i suoi derivati, come «invalidità»).

Nel 1977 c’è stato un ulteriore cambiamento: nella Legge n.517 del 4 agosto ’77 (legge che consolida l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, abolendo le «classi differenziali» e promuovendo l’inclusione nelle «classi normali» con il supporto di insegnanti di sostegno) è stato introdotta l’espressione «portatori di handicap».

Nel 1991 si è iniziato a parlare di «disabili»…

Negli anni ’90, i termini utilizzati si sono ulteriormente ammorbiditi, e si è iniziato a parlare di «diversamente abili» – non tanto nei testi delle Leggi, ma nei discorsi dei politici e dei personaggi del mondo dello spettacolo.

Negli anni 2000 (con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la Legge n.18 del 3 marzo 2009) lo standard internazionale è diventato «persone con disabilità».

Ora.

Con tutto il rispetto nei confronti di chi è «diversamente abile», mi domando quale sarà il prossimo termine ancor più ovattato con cui vorranno descrivere la condizione di queste persone:

- Ugualmente integrati nella loro alterità?

- Dotati di un’unicità funzionale non conforme agli standard normativi?

- Esploratori di potenzialità alternative nel continuum dell’abilità umana?

- Protagonisti di un’esperienza corporea non convenzionale ma egualmente valida?

Ebbene.

Perché ho fatto questo excursus sulla sfera semantica che ruota intorno al concetto di «disabilità»?

Per mostrare come – in modo analogo – anche le battaglie sul “linguaggio inclusivo” rischiano di sfociare in un’ipersensibilità esasperata.

Non so.

Magari mi sbaglio, eh.

Ma a me sembra che spesso chi porta avanti queste battaglie finisca per alimentare una mentalità vittimistica e narcisistica, sempre pronta a gridare allo scandalo per un’inezia linguistica.

Insomma, di fronte a tutto questo, mi pongo la domanda: a furia di cercare il pelo nell’uovo, non si rischia di perdere di vista i veri problemi, crogiolandosi in un’autocommiserazione che sa più di protagonismo che di lotta reale?

Qualcuno forse mi accuserà di benaltrismo… ma la domanda rimane.

Conclusione

Non posso che concludere questa pagina invitandovi a comprare e leggere il libro di Yasmina Pani…

…e a farlo leggere a tutt* i vostr* amic*/a/ə/i/🏳️🌈/o/u/🐫 che si sentono offesi dalla morfosintassi della lingua italiana, per colpa di qualche fuffa-guru di Instagram o TikTok.

Come scrive Yasmina stessa:

In Italia la scienza viene oggi continuamente messa alla berlina in favore di opinioni personali, sentimenti, idiosincrasie; si dà spazio a figure prive di competenza, la cui parola viene ascoltata più di quella degli esperti.

La battaglia di informazione attorno allo schwa va ben oltre la sola questione del genere grammaticale: è una battaglia per ridare dignità alle discipline tecniche e ai loro professionisti, e per rieducare il popolo ad ascoltarli.

Ma, per poterlo fare, è necessario che esso si doti degli strumenti necessari per distinguere il professionista dal cialtrone: ci auguriamo di averne fornito almeno qualcuno, nel corso della nostra trattazione.

(YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022, versione Kindle, 79%)

Che altro dire?

Se una cosa come il «linguaggio inclusivo», anziché includere, divide a morte… forse – e dico forse – il motivo è che questa battaglia linguistica poggia su basi ideologiche totalmente fallimentari.

sale

(Estate 2025)

- YASMINA PANI, Schwa: una soluzione senza problema : scienza e bufale sul linguaggio inclusivo, Ediuni, Cagliari 2022

- ANNINA VALLARINO, Il femminismo inutile : vittimismo, narcisismo e mezze verità : i nuovi nemici delle donne, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2024