1 • «Troppa frociaggine»

A maggio del 2024, papa Francesco è stato al centro di un polverone mediatico per aver utilizzato – in due differenti incontri a porte chiuse – la parola «frociaggine» (sic!):

- la prima volta è stata il 20 maggio 2024: durante l’apertura della 79ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), papa Francesco stava parlando della questione dell’ammissione in seminario di ragazzi con tendenze omosessuali (per chi non sapesse cosa dice la Chiesa a riguardo, lo rimando a questo documento pubblicato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 4 novembre 2005, quando era papa Benedetto XVI – neanche a dirlo, io sono d’accordo con ogni parola di questo documento, punteggiatura compresa); papa Francesco voleva esprimere la sua preoccupazione per la presenza di comportamenti omosessuali nei seminari e – secondo quanto riportato – avrebbe affermato che «nei seminari c’è già troppa frociaggine»;

- la seconda volta è stata pochi giorni dopo, il 28 maggio 2024: in un incontro con i sacerdoti della diocesi di Roma, papa Francesco sarebbe tornato sull’argomento, sottolineando la necessità di esercitare prudenza nell’ammettere persone con tendenze omosessuali nei seminari; in questo caso, avrebbe detto che in Vaticano c’è «aria di frociaggine» e avrebbe mostrato la sua preoccupazione per la presenza di una «lobby gay» all’interno della Chiesa.

Neanche a dirlo, queste dichiarazioni hanno generato un polverone gigantesco.

Il papa ha detto davvero queste parole?

O è una bufala montata ad arte?

Il 28 maggio stesso, rispondendo alle domande dei giornalisti, Matteo Bruni – il direttore della Sala Stampa della Santa Sede – ha dichiarato che:

Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI.

Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, «Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti».

Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri.

(MATTEO BRUNI, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, da un comunicato ai gioranlisti del 28 maggio 2024)

Se la Sala Stampa si è scusata per «l’uso del termine», significa che il papa l’ha detto davvero?

Se è così, sapeva che quella parola è offensiva?

Oppure – come hanno sostenuto alcuni giornalisti – essendo il papa argentino, forse pensava che quel termine fosse un generico sinonimo di «gay» o «omosessuale» (tra chi ha sostenuto questa tesi, c’è stato anche uno dei paladini dell’ateismo italiano, Corrado Augias), e ignorava che fosse una parola scurrile?

Non ci è dato saperlo…

…ma nelle settimane successive se ne è detta di ogni.

E via con le congetture dei giornalisti.

Contro-congetture dei vaticanisti.

Shitstorm da parte della comunità LGBTaeiou+.

Elogi dai tradizionalisti – che di solito criticano papa Francesco per la qualunque.

Critiche dai progressisti – che stanno sempre lì ad incensarlo, ma sta volta il papa si è buggato.

…

Ora.

Non posso che aprire questa pagina facendo Capitan Ovvio.

La parola «frociaggine» non è una bella parola.

Secondo me questo linguaggio è inappropriato…

…tanto più che nel suo pontificato papa Francesco è stato sempre molto attento – con le parole e con i gesti – a mantenere un atteggiamento rispettoso e inclusivo.

2 • Cosa intendeva papa Francesco?

Siamo tutti d’accordo sul fatto che il termine «frociaggine» sia infelice.

Però la domanda sorge spontanea: cosa voleva dire realmente papa Francesco?

In un universo parallelo in cui il papa avesse utilizzato le parole giuste… quali sarebbero state?

Disclaimer: io ovviamente non ho la sfera di cristallo.

E non ho il numero di telefono di Sua Santità.

E non ho avuto nessuna soffiata da Fabrizio Corona.

Quelle che troverete scritte in questa pagina non sono nient’altro che le mie impressioni/suggestioni/supposizioni.

Per rispondere alla domanda, dovrò prenderla mooolto larga.

Abbiate pazienza.

So già che mi sto andando a cacciare in un vespaio.

E che dirò cose politicamente scorrettissime.

Dunque.

Prendiamola larga.

Vorrei partire da una condivisione personale.

Io non mi sono mai sentito un campione di virilità.

Al liceo ero un po’ un mezzo soggetto (come avevo già raccontato qui sul blog, c’erano Flavia e Annalia – due mie compagne di classe – che mi bullizzavano).

Non mi vestivo particolarmente bene (per usare un eufemismo).

Non avevo interessi da “maschio alfa” (mi piaceva leggere libri, collezionare fumetti, giocare a giochi di ruolo, rincoglionirmi davanti ai videogiochi, etc.).

Non ero un grande playboy (per usare l’eufemismo più grande da quando l’uomo ha inventato il cavallo).

Insoma… il mio nume tutelare era Max del film d’animazione «In viaggio con Pippo» (se non lo avete visto, male male! Se lo avete visto… io ero Max!).

Per tanti anni della mia vita mi sono sentito come se avessi dovuto in qualche modo “riscattarmi”.

Mi sono sentito acerbo, fuori luogo, “rimasto indietro col programma”.

Mi sembrava di essere il quinto protagonista della sitcom statunitense The Big Bang Theory.

Oh, intendiamoci: mi sono sempre piaciute le ragazze, e non ho mai avuto disforie di genere o “fasi LGBT”…

…nonostante ciò, ci ho messo comunque un bel po’ a riconciliarmi con me stesso.

A riconciliarmi col ragazzo sfigatello che ero al liceo.

A riconciliarmi con la mia fragilità.

A riconciliarmi con lo sguardo degli altri su di me.

A ringraziare Dio per l’uomo che sono oggi.

Da quando ho il blog, tra l’altro, ho scoperto che questa mia fatica… non era solo mia.

Mi sono confrontato con tanti ragazzi (maschi) ed adolescenti (maschi) che – nel loro percorso di crescita – si sono sentiti spesso acerbi.

Insicuri.

Tentennanti.

Sfiduciati.

Soli.

Come mai?

Cosa c’è che non va?

Mhh.

Difficile a dirsi.

Il mondo in cui viviamo è veramente molto complesso.

Però, negli ultimi anni, mi sono fatto un’idea.

Qualche anno fa, ad esempio, ho letto una raccolta di saggi di Franco Nembrini, insegnante e pedagosista italiano (classe ’55).

In uno di questi, Franco ha detto queste parole:

La tragedia del nostro tempo è che non c’è più educazione.

Bisogna che almeno gli adulti che ne portano interamente la responsabilità ripartano da qui: siamo forse la prima generazione di adulti che vive in modo così drammatico il problema della tradizione, cioè della consegna da una generazione all’altra di un patrimonio di conoscenze, di valori, di certezze, di positività, di un’idea buona della vita. Non è più così scontato, non è più così facile che avvenga quel miracolo che sempre è stata l’educazione e che ha garantito, nel bene e nel male, anche in momenti terribili della storia, che il mondo andasse avanti.

Evidentemente ci sono delle ragioni.

Per esempio, è stata troppo sistematicamente distrutta, da parte di una certa cultura, l’idea del padre. Perché è attorno a questo nodo che si gioca la partita dell’educazione: l’educazione c’è se in primo luogo c’è l’adulto. Una certa cultura prima ha distrutto l’idea stessa di Dio, di una Paternità grande a cui l’uomo appartiene o è desideroso di appartenere; quindi, a cascata, ha distrutto il resto.

Si è sostituito Dio con alcune grandi ideologie, per cui si è potuto pensare di vivere della speranza o dello slancio ideale del comunismo; ma così si è in qualche modo tarlata la certezza stessa dell’uomo di avere qualche cosa di buono e di intelligente da dire ai propri figli, in casa sua.

[…]

Siamo tutti diventati grandi, i nostri figli in particolare, leggendo Topolino, cioè un fumetto pieno di zii e di zie, generalmente scapoli, ma nel quale non trovi un padre: è tutta una cultura che ha favorito che l’idea di paternità sparisse.

(FRANCO NEMBRINI, Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare, Ares, Milano, 2011, p.15-16)

Chiaramente, qui non si tratta di andare a scovare la singola responsabilità di questa o di quella persona…

Del padre di Tizio o del padre di Caio…

Di mio padre o di tuo padre…

Mia o tua…

…ma riconoscere il fatto che – culturalmente – c’è una grande assenza di figure maschili sane, virili, che aiutino i ragazzi a diventare uomini.

3 • La crisi della paternità

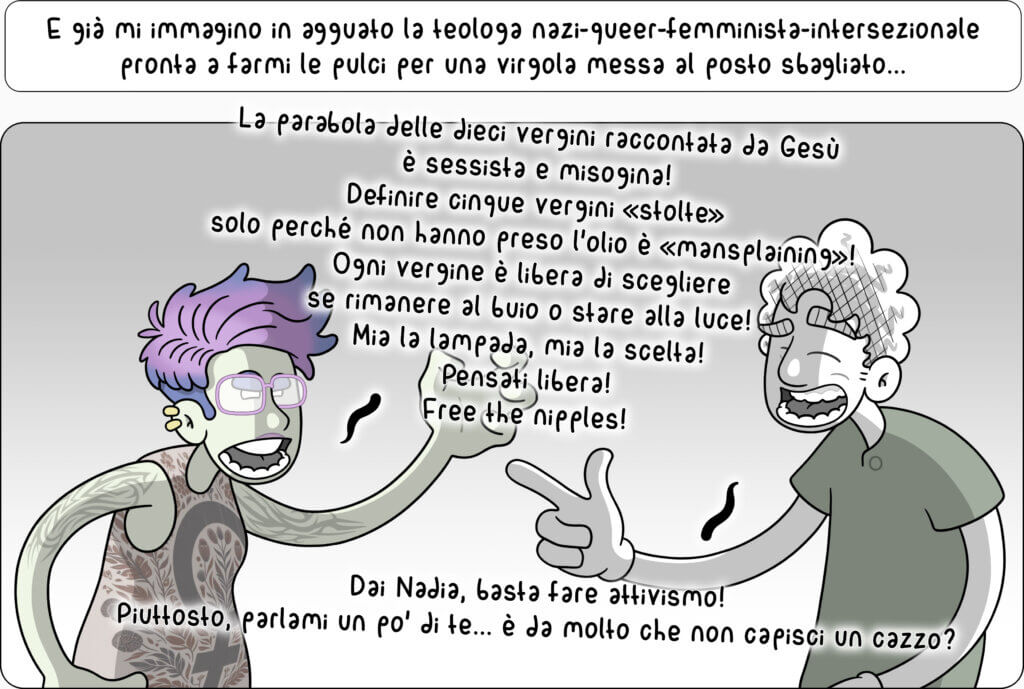

Non ho fatto in tempo a scrivere che c’è «una grande assenza di figure maschili sane, virili», che già mi immagino la reazione indispettita di qualcuna/e/i/o/u:

- «Eccone un altro che ha nostalgia del patriarcato!»

- «L’ennesimo maschio bianco etero cis!»

- «Vorresti tornare a quando c’erano i padripadroni?»

- «Quali sarebbero le “figure maschili virili” di cui hai nostalgia? Il Duce? Hitler?»

Purtroppo, al giorno d’oggi, usare espressioni come «figura maschile virile» fa accendere mille spie e campanelli d’allarme.

Così come tutte le parole che ruotano intorno alla sfera semantica della paternità:

Patriarcale è diventato un aggettivo spregiativo, così come paternalista, patriota, e in genere ogni parola che contiene la parola padre e suoi derivati, cui viene associato un significato di «arretrato» e d’«ingiusto».

(CLAUDIO RISÉ, Il padre : l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 46%)

Ora.

Lungi da me flirtare con il maschilismo o con la cultura redpill.

E lungi da me negare, denigrare o sminuire la lotta per l’emancipazione femminile.

Come ho già scritto in varie altre occasioni qui sul blog, io sono un fan appassionato della complementarietà tra l’uomo e la donna (per chi se la fosse persa, lo rimando in particolare a questa pagina per il discorso della complementarietà; e a quest’altra pagina per un discorso più generale su “maschile” e “femminile”).

La complementarietà – cioè il contrario dell’antagonismo – credo che sia la chiave di volta nel rapporto tra gli uomini e le donne.

Detto questo… io ho paura che «abbiamo buttato via il bambino con l’acqua sporca»:

- a furia di condannare la «mascolonità tossica», abbiamo perso di vista l’importanza della «mascolinità sana»;

- rifiutando il «maschilismo», abbiamo smesso di interrogarci su cos’è che rende un essere umano adulto di sesso maschile «un uomo sanamente virile»;

- siamo partiti dalla condanna del macho sessista, e abbiamo finito per condannare la mascolinità tout court;

- nel tentativo di abbattere il patriarcato, abbiamo trascurato il valore della paternità.

E quale sarebbe il valore della paternità?

Qual è il compito di un padre?

Dunque.

Qualche anno fa, la mia psicoterapeuta (donna di cui ho grande stima) mi ha consigliato di leggere il libro «Il padre : l’assente inaccettabile», scritto da Claudio Risé, uno psicologo (classe ’39) di formazione e orientamento psicoanalitici junghiani.

Il libro (meno di 200 pagine) contiene alcune riflessioni molto lucide sulla paternità, sulla virilità e sul “mondo maschile” (indirettamente – ci sono considerazioni interessanti anche sulla maternità e su ciò che ruota intorno a questo concetto).

Disclaimer: nel contesto della psicoanalisi, i termini «maschile» e «femminile» sono utilizzati spesso in senso archetipico, riferendosi cioè a modelli universali di comportamento e rappresentazione presenti nell’inconscio collettivo umano.

Un archètipo è una struttura psichica innata che influenza il modo in cui percepiamo e interpretiamo il mondo, manifestandosi attraverso immagini, simboli e temi ricorrenti nelle diverse culture e tradizioni.

Facciamo un esempio: pensiamo alle fiabe o ai miti antichi. L’eroe che parte per un viaggio pericoloso, affronta prove difficili e alla fine torna trasformato è un archetipo del “maschile” come principio attivo, legato all’azione e alla ricerca. La figura della “grande madre”, che nutre, protegge e dona saggezza, è invece un archetipo del “femminile”, legato alla dimensione accogliente e intuitiva.

Questo, ovviamente, non significa che tutti gli uomini siano eroi o tutte le donne madri: si tratta di simboli che esistono nel nostro immaginario collettivo.

Rifacendosi a questi concetti archetìpici (e rimescolando alcune riflessioni di Freud e di Jung), Claudio Risé spiega che il padre è quella figura che introduce il figlio alla realtà della separazione e del dolore, segnando una svolta fondamentale nel suo sviluppo.

L’autore usa un’espressione molto forte: dice che il padre è «il portatore della ferita» (cfr. CLAUDIO RISÉ, Il padre : l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 30%)

Cosa intende con questa espressione?

In realtà, la questione è un po’ più complessa:

La prima ferita, che il padre porta su di sé, e provoca al figlio, è la separazione dalla simbiosi con la madre.

Il figlio vive nella fusione con la madre a partire dal concepimento in poi. Prima della nascita la simbiosi è completa: egli si trova nel corpo della madre, e vive attraverso i suoi organi.

Da un certo punto in poi, però, la stessa psiche del bimbo inizia a sentire questa simbiosi totale come soffocante e antivitale.

Allora comincia il processo di uscita dal corpo materno, che culmina con la nascita. I primi vagiti tuttavia sanciscono solo la fine corporea, e del resto parziale (il bimbo, ad esempio, deve continuare ad alimentarsi dal corpo della madre, col latte materno), della simbiosi madre-figlio. È necessario che questa unione vitale continui, nel modo più completo possibile, ancora a lungo: con pienezza fino ai tre anni, in modo meno completo fino ai cinque, per essere ulteriormente ridotta fino ai sette anni. Durante tutti quegli anni, il primo settennio, l’apporto della madre all’esistenza, e alla stessa formazione psicologica del bimbo, è decisivo.

(CLAUDIO RISÉ, Il padre : l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 9%)

Prima di accusare Risé di affermare «stereotipi di genere», vorrei ricordarvi che già Sigmund Freud (1856-1939) – il fondatore della psicoanalisi – aveva evidenziato l’importanza della figura paterna nel processo di cresciuta di un bambino.

Ovviamente, ogni famiglia fa storia a sé, e segue le sue dinamiche…

…ma quello che accade nella stragrande maggioranza dei casi è che la figura paterna è il primo vero «altro da me» che un bambino incontra nella sua esistenza.

L’incontro con il padre è quell’evento che – per primo – introduce il bambino ad una realtà esterna alla simbiosi madre-figlio.

Questa «ferita» (come la chiama Risé) affettiva e psicologica è essenziale per lo sviluppo dell’autonomia del bambino e per la consapevolezza di sé.

Risé scrive ancora che:

Per poter trasmettere la ferita, senza diventare semplicemente sadico, il padre deve però averla a sua volta ricevuta su di sé.

Deve essere stato iniziato da un padre, che gli abbia trasmesso il senso profondo della paternità.

Il padre, dunque, è innanzitutto, in prima persona, un «portatore della ferita»; per questo ne può trasmettere al figlio la sensibilità, il sentire. E anche la ricchezza: la capacità di reggerne il dolore e di coglierne il senso.

(CLAUDIO RISÉ, Il padre : l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 7-8%)

Vi pregherei di leggere queste frasi (sia quelle di Risé, ma anche – più in generale – quando Freud, Jung ed altri psicoterapeuti dicono cose analoghe) cercando di silenziare il più possibile quella vocina “politicamente corretta” nella nostra testa, che ai nostri giorni è sempre più pervasiva.

È chiaro che esistono figli orfani, ragazze-madri ed altre situazioni che – rispetto alla statistica – escono fuori dall’ordinarietà di una famiglia costituita da un padre, una madre ed un bambino…

…ma è altrettanto chiaro (la letteratura in ambito psicologico e psicoterapeutico è molto vasta) che nei casi in cui mancano una figura paterna ed una materna ci sono delle conseguenze più-o-meno gravi nella crescita del bambino.

Risé cita entrambi i casi.

1) Cosa accade quando manca una figura paterna (*)?

(*) (nel senso archetipico del termine, cioè qualcuno che infligga al figlio quella «ferita gentile», aiutandolo a distaccarsi dalla simbiosi con la madre, ed accompagnandolo al «mondo fuori dal grembo»)

Colui che non ha ricevuto quell’insegnamento, per esempio perché il padre, come tanti uomini oggi, non voleva saperne di ferite, e anzi era profondamente impegnato nel non accorgersene, nel banalizzarle, non sente nulla. In lui non si riaccende mai la consapevolezza di nessun dolore, casomai sostituito da una sorda, a volte nascosta, depressione. Quest’uomo che si crede senza ferite, di plastica come il giocattolo Big Jim, l’uomo moderno, che non ha mai contemplato il mistero della Passione, non può essere a sua volta, profondamente, padre.

(CLAUDIO RISÉ, Il padre : l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 7-8%)

2) Cosa accade invece quando a mancare è la figura materna?

Per la stessa ragione, la frequente o prolungata assenza della madre nel rapporto col figlio in quegli anni decisivi, oggi imposta di frequente dalle regole e dai costumi della società occidentale postindustriale, produce poi una serie di danni costantemente rilevati dall’esperienza clinica. Si va dalla mancata percezione di sé come soggetto autonomo, al non amore verso se stesso, alla disistima o addirittura all’avversione per sé, a un generale indebolimento dell’istinto vitale, al disprezzo per il proprio corpo e per il cibo destinato a mantenerlo in vita, e così via.

(CLAUDIO RISÉ, Il padre : l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 9%)

Tra l’altro, Risé fa notare una cosa molto interessante.

Nella nostra società malata di individualismo forse questa cosa farà un po’ sorridere…

…ma in molte culture tribali, il distacco tra madre e figlio era (ed è tuttora) un passaggio cruciale che va oltre la sfera individuale, e che influenza profondamente l’intera comunità.

Infatti, la separazione graduale dalla madre non solo permette al bambino di sviluppare un senso di sé indipendente, di formare la propria identità e tutto quello che scrivevo sopra…

…ma facilita l’integrazione del bambino nella società, contribuendo alla continuità culturale e alla trasmissione dei valori condivisi:

La letteratura etnografica, antropologica e anche di etnopsicoanalisi è ricchissima di descrizioni di queste cerimonie, che non è qui dunque il caso di ripetere. Basterà ricordarne una per tutte. Ecco la semplice ma simbolicamente precisa cerimonia praticata dalla tribù australiana dei Kurnai. In essa le donne si siedono dietro ai novizi. Gli uomini, che procedono allineati, raggiungono frontalmente la fila delle madri, e prendono i fanciulli nelle loro braccia. Dopo di che li alzano più volte verso il cielo. I bambini, così sollevati, tendono a loro volta le braccia al cielo, spingendole il più in alto possibile. Come dice Mircea Eliade, «il significato di questo gesto è chiaro: gli iniziati vengono consacrati al Dio celeste». È interessante però anche il significato psicologico di questa consacrazione. Togliere i bambini dalle braccia delle madri, sedute, e alzarli verso il cielo, verso il quale i piccoli si protendono ancora di più, significa togliere i nuovi individui dalla dimensione orizzontale, caratteristica della materia e della conservazione delle cose, e collocarli lungo l’asse verticale della ricerca di sé e dell’Altro, di ciò che è al di là e al di sopra delle cose di quaggiù.

(CLAUDIO RISÉ, Il padre : l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, versione Kindle, 10%)

Insomma.

Come disse una volta don Fabio Rosini:

La madre insegna a un figlio a vivere.

Il padre insegna a un figlio a morire.

(FABIO ROSINI, da una catechesi che ho ascoltato nel 2022)

4 • La «frociaggine» nei seminari

All’inizio del 2024 ho partecipato insieme alla mia ragazza ad un ciclo di catechesi per fidanzati.

Gli incontri erano tenuti da don Fabio Rosini e da una coppia di sposi – Angelo ed Elisa Carfì.

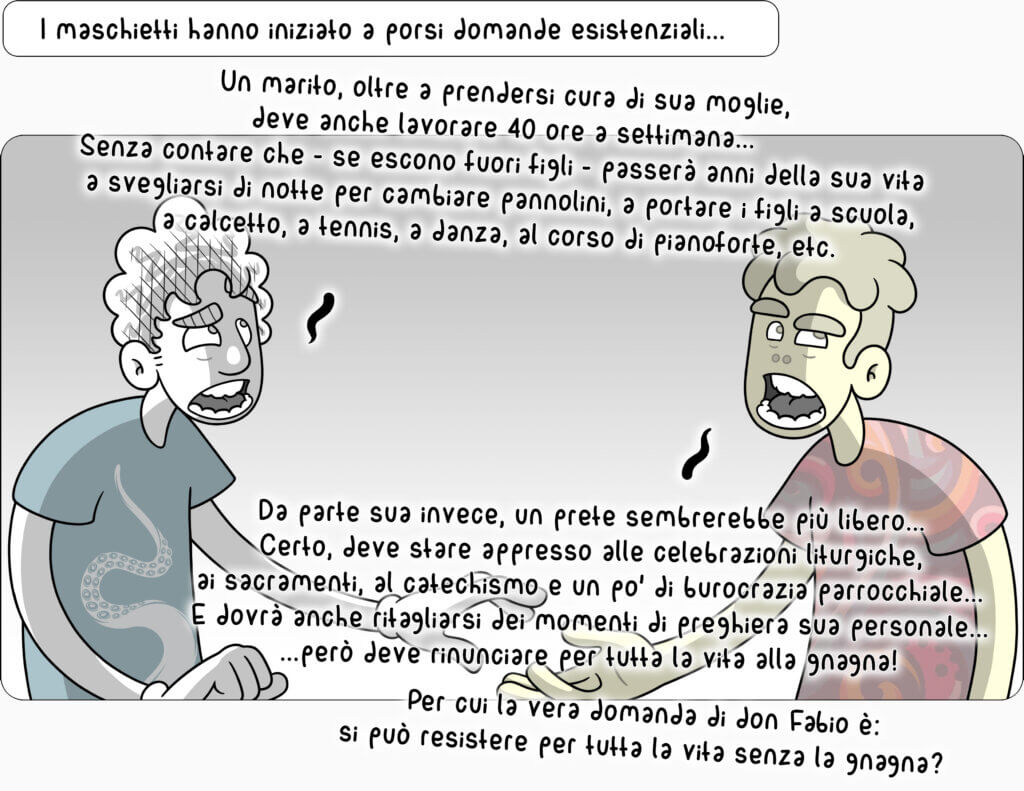

Nell’introdurre il percorso, don Fabio a un certo punto ha chiesto a tutti noi presenti: «È più facile fare il marito o il prete?».

Silenzio imbarazzato tra l’assemblea…

Si poteva tagliare la tensione con un coltello…

Eravamo ancora tutti presi ad interrogarci, quando don Fabio ha risposto:

Se un marito è noioso e pesante, la moglie lo sbatte fuori a pedate.

Se un prete è noioso e pesante… lo fanno parroco.

Se poi è molto noioso, molto pesante… lo fanno vescovo.

(FABIO ROSINI, da una catechesi durante il corso per fidanzati, inverno-primavera 2024)

Dopo una risata generale nella platea, la catechesi è andata avanti.

Nei giorni successivi però la battuta di don Fabio mi è tornata in mente più volte, e ci ho rimuginato sopra.

Non ricordo in che altra pagina del blog avevo già raccontato quanto sto per dire, ma durante i primi anni di università (2010-2013), mi sono interrogato più volte sull’eventualità di entrare in seminario.

Per fare discernimento su questa cosa, il terzo anno di ingegneria (contestualmente agli studî) ho vissuto l’esperienza dell’anno propedeutico al Seminario Romano Maggiore.

Cos’è l’«anno propedeutico»?

È un anno in cui si continua a vivere la propria vita in modo normale (chi studia, continua a studiare; chi lavora, continua a lavorare)…

…però si va a dormire per 2-3 giorni a settimana in seminario, e si fanno alcune attività insieme ad altri ragazzi (nel mio anno, eravamo in sedici) per capire se si è chiamati ad iniziare il percorso in seminario (che termina con l’ordinazione sacerdotale; questo percorso, a Roma, dura sette anni).

Spoiler: al termine dell’anno propedeutico, ho capito che quella non era la mia strada, e il settembre successivo ho proseguito con la magistrale di ingegneria, senza entrare in seminario.

Nonostante non abbia proseguito il percorso, sono molto felice di aver vissuto per un anno in seminario (di metà settimana in metà settimana).

È stata una bella esperienza.

È servita a raddrizzarmi un po’ la spina dorsale.

È servita a vincere tante mie fisime e schizzinosaggini.

A vivere gomito a gomito con cristiani cattolici che provenivano da esperienze molto diverse dalle mie (*).

(*) (Alcune di queste persone avrei voluto seppellirle vive in una fossa di liquami… anche se, a ben vedere, si sarebbero sentite a casa tra le loro idee! Poi però, piano piano… mooolto piano… ho imparato a voler loro bene… nonostante le idee balorde)

L’anno propedeutico mi è servito anche a capire quanto ci sia bisogno di sacerdoti virili all’interno della Chiesa.

Non è un pensiero che ho avuto lì per lì, ma una riflessione che ho maturato nel tempo.

Disclaimer: le cose che sto per dire, potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno.

Se così fosse, mi scuso in anticipo.

Non le sto scrivendo per fare il bastian contrario, per fare “quello alternativo” o per “puntare il dito”.

Come già avevo anticipato al termine del secondo paragrafo, questa non è una critica contro questa o a quella persona.

Sono solo i pensieri di qualcuno che ha vissuto abbastanza a lungo all’interno della Chiesa, e che spesso soffre con lei, per tutte le difficoltà e i problemi al suo interno.

Tornando a noi.

Negli ultimi anni, mi è capitato spesso di partecipare alla messa feriale in una parrocchia che ospita seminaristi e giovani sacerdoti, che sono venuti a vivere qui a Roma temporaneamente per completare il ciclo di studî, e che poi torneranno nelle rispettive diocesi (in Italia, in Europa e nel mondo).

Osservando molti di questi ragazzi, spesso mi è venuto un moto di tristezza… ma non sono mai riuscito a razionalizzare questa sensazione.

Recentemente però, ho condiviso questi pensieri con la mia fidanzata e con alcune nostre amiche… e mi hanno aiutato a mettere a fuoco ciò che mi lascia perplesso.

E che cosa è?

Allora.

Premesso che io sono sicuro che questi seminaristi e neo-pretini sono tutte brave persone: dolci, disponibili, altruisti, accoglienti…

…però non sono persone virili.

Alcuni di loro sembrano Rajesh Koothrappali di The Big Bang Theory.

O Ted Buckland di Scrubs.

O il dottor Doug Murphy (sempre di Scrubs).

O Kevin Malone di The Office.

O Ned Flanders dei Simpsons.

O la signora Nesbit di Toy Story.

Non so se si è capito quello che intendo dire.

Magari mi sbaglio… ma a me sembra che a molti di questi ragazzi manchi la virilità di Gesù di Nazaret.

Una virilità che non ha nulla a che fare con il machismo o con l’idea di dover spaccare il mondo a pugni.

Ripeto a scanso di equivoci: non desidero (né lo desiderano le mie amiche) sacerdoti «maschi alfa» che grugniscono e si battono il petto come Tarzan; e non sto difendendo la famigerata «mascolinità tossica».

Parlo di qualcosa di più sottile, di più autentico: una solidità, una presenza, un modo di stare al mondo che trasmetta sicurezza, non solo per sé stessi ma anche per chi ti sta intorno.

Sacerdoti che siano «portatori della ferita» (per usare le parole di Risé, che citavo prima).

Sacerdoti che siano l’opposto di tanti seminaristi, che a volte mi sembrano i bimbi sperduti di Peter Pan.

Sacerdoti che siano l’opposto di tanti neo-pretini, che sembra vaghino per il mondo con un atteggiamento di eterno sospetto, a metà tra il cauto e lo spaventato, quasi temessero di disturbare l’aria che respirano.

Non è una questione di dolcezza o sensibilità – che sono due qualità bellissime! – ma di fortezza, di fiducia nei confronti del fatto che Dio fa bene tutte le cose.

Io penso che si possa essere gentili senza essere fragili, accoglienti senza essere inconsistenti, spirituali senza sembrare un palloncino di elio al vento.

Quando osservo certi preti, ho nostalgia di questa virilità che non è ostentazione, ma sostanza… alla don Camillo, per capirci (possibile che nei seminarî non si faccia leggere Don Camillo di Giovannino Guareschi?).

Quella stabilità che ti fa percepire un implicito: «Io ci sono, sono saldo, radicato in Cristo, puoi contare su di me!».

~

Arrivati a questo punto, ora dirò una cosa cattivissima (non fossero state abbastanza cattive le cose scritte fin qui).

A me sembra che dietro a tante “vocazioni” ci sia la paura dei rettori dei seminarî che, di anno in anno, constatano che ci sono sempre meno seminaristi e – spaventati da questo trend – non fanno un discernimento più serio sulle persone che vengono ammesse…

…e poi va a finire che in seminario troviamo:

- ragazzi senza un’affettività risolta o immaturi affettivamente;

- persone che vedono il sacerdozio come una «fuga dal mondo», che pensano che «questo mondo brutto e cattivo non mi merita! Gesù, sono tutto tuo! Io e Gesù, due cuori e una capanna!»;

- giovani segnati da un senso di inadeguatezza virile, che confondono la vocazione con una rivalsa personale;

- ragazzi con una mascolinità ferita, che cercano nel sacerdozio un’identità che non hanno mai costruito, e sono attratti più dai «pizzi e merletti» delle casule, dei piviali e degli altri paramenti liturgici piuttosto che da una reale sequela di Cristo;

- e «tutto il campionario degli infelici di questo mondo: gli sfessati, gli sciammannati, gli sfrantummati» (cit. dal sommo poeta)

Ecco.

Secondo me, quando papa Francesco ha usato la parola «frociaggine», intendeva l’elenco che ho fatto qui sopra.

A tal proposito.

Non so se conoscete Alessandra Lucca e Francesco Rao, la coppia che sta dietro alle pagine di 5pani2pesci (blog, canale YouTube, pagina di Instagram, etc.) – dedicato a riflessioni e consigli sulla vita di coppia e sul matrimonio cristiano.

Ebbene.

In un video di qualche anno fa, Alessandra stava raccontando i primi passi nel suo discernimento vocazionale.

Diceva che in quegli anni aveva fatto «un’esperienza di Dio molto profonda» e – dato che pensava che non avrebbe mai potuto condividere qualcosa di così radicale con un uomo – si era convinta che la sua vocazione fosse quella di farsi suora.

Senonché…

Vi riporto le parole di Alessandra stessa (ma vi consiglio di vedere il video per intero, trovate il link più in basso):

[In realtà] sotto questa cosa nascondevo un sacco di guai, che non volevo prendere in mano.

Appena ho cominciato il cammino con padre Giovanni, quello subito mi ha beccata!

E mi ha detto: «Aspe’… prima di parlare di qualsiasi cosa… qua come stiamo messi con la gonna corta? Col tuo corpo, come stiamo messi? Ti trucchi? Ti curi? Corteggi?»

Io: «😶😶😶»

Mi trucco? Mi curo? Corteggio? Io ero andata lì, con i sandali e con una gonna lunga.

«E togliti quella gonna! È orribile! ‘ste suorate!»

Oddio, ma questo chi è?

«Ma ce l’hai il ragazzo?»

«No, ma io… io… voglio… incontrare il… il Signore…»

«Ma che Signoreee! Ma corteggiami dieci uomini e poi ti fidanzi con uno! Ma che stiamo dicendo? Ma muoviti!»

Mi ha fatto una lavata di testa che lo so solo io come sono uscita da quel colloquio.

E ci siamo lasciati così: «Impara a corteggiare un uomo che poi vediamo se riusciamo a corteggiare Dio! E non ti presentare qui senza un ragazzo la prossima volta, ché discernimento vocazionale non ce n’è da fare, finché non mi porti il fidanzato!».

(ALESSANDRA LUCCA, dal video «Fuga nel religioso : Nuclei di morte, ep.11, pubblicato su YouTube il 24 ottobre 2020)

Forse sarò un po’ drastico.

Ma anch’io – come padre Giovanni Marini – sarei molto molto molto scettico ad ammettere in seminario un ragazzo che non è mai stato fidanzato.

- «Dai, Sale! Ma che esagerato che sei!»

- «Sei troppo escludente!»

- «San Bardolfo il Tronfio non è mai stato fidanzato! Eppure è stato un santo sacerdote!»

Vogliamo ammorbidirla un po’?

Dai, riformulo la frase.

Diciamo che sarei molto scettico ad ammettere in seminario un ragazzo che non abbia mai corteggiato una ragazza.

Faccio mie le parole che padre Giovanni ha detto ad Alessandra, rivolgendole a tutti i ragazzi che hanno fretta di entrare in seminario: «Impara a corteggiare una donna che poi vediamo se riusciamo a corteggiare Dio!».

Tra l’altro, nello scrivere queste cose, mi è venuto in mente un aneddoto.

Quando ero in propedeutico, un giorno un amico seminarista mi ha spiegato quella che (secondo lui) è la differenza tra «un ragazzo vergine» ed un «verginello»:

- un ragazzo vergine è uno che ha maturato un’affettività solida, che sa chi è e cosa vuole; è un uomo che «ha guardato negli occhi la vita», che sa cosa significa amare, anche – e soprattutto – all’infuori della genitalità… e proprio per questo ha scelto la continenza, il celibato, la purezza; non perché «non ha trovato di meglio», ma perché ha sentito una chiamata più grande e ci si è buttato con tutto sé stesso; è uno che emana fortezza, non fragilità; che ti guarda dritto negli occhi e ti fa pensare: «questo qui ha incontrato Gesù Cristo!»;

- un verginello, invece, è tutt’altra storia: è il classico tipo un po’ sfigato, con le ascelle che profumano di cipolla (anche a febbraio), il monociglio ad ali di gabbiano che sembra pronto a spiccare il volo, e una camicia stirata male dalla mamma; uno che non ha mai corteggiato una ragazza non perché «ha scelto Dio», ma perché «nessuna se lo è mai cagato»; insomma, un ragazzo che non è casto per vocazione, ma per circostanze (ammesso e non concesso che non sia incappato in YouPorn).

Conclusione

Nel suo primo libro – pubblicato nel 2016 – don Fabio Rosini scriveva queste parole:

L’amore non è un mollusco!

L’amore è forte, potente, incide.

Se l’amore fosse un sentimento, non muoverebbe nulla, resteremmo tutti in una brodaglia di stati d’animo.

Un amico vero ti vede come sei o cosa fai e resta estraneo? Non ti contesta se ti serve? Non si sporca le mani con te?

Chi è un buon padre? Quello che concede tutto o quello che, senza esasperare, sa correggere i propri figli e portarli al loro vero bene?

Una volta parlavo con degli adolescenti delle tentazioni di Cristo nel deserto e del fatto che nel caso del pinnacolo del tempio, siamo tutti fotografati nella pretesa che Dio si muova con i nostri tempi, che faccia sempre quello che gli chiediamo.

Una ragazza di quattordici anni alla domanda: «Che cosa penseresti se tuo padre facesse sempre quello che gli chiedi?» stette un momento zitta e poi mi rispose: «Che non mi vuole più bene».

Aveva ragione.

Chi ti vuole bene ti dice «no».

Chi ti vuole bene ti contesta, ti corregge.

Logicamente non fa solo questo, ma sa farlo quando ce n’è bisogno.

(FABIO ROSINI, Solo l’amore crea : le opere di misericordia spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, versione Kindle, 12%)

In soldoni.

Secondo me, la «frociaggine» di cui parlava papa Francesco ha a che fare con un’immaturità affettiva e a una mascolinità ferita che troppo spesso caratterizzano i seminaristi di oggi.

Non è un attacco personale a questa o a quella persona…

…ma la denuncia di una crisi profonda (dei seminarî, certamente, ma più in generale del contesto culturale in cui viviamo): la mancanza di figure maschili virili, capaci di incarnare la fortezza di Cristo.

Il papa ha fatto bene a scusarsi per il termine…

…però sarei felice se all’interno dei seminarî si facesse un discernimento più serio sulle vocazioni sacerdotali.

sale

(Primavera 2025)

- FRANCO NEMBRINI, Di padre in figlio: conversazioni sul rischio di educare, Ares, Milano 2011

- CLAUDIO RISÉ, Il padre : l'assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014

- 5PANI2PESCI, «Nuclei di morte», playlist di YouTube del 2020